はじめに

「コラム」という項目には馴染まないかとは思いますが、コラムの欄を埋めるために、最初に私の心に残る言葉を紹介します。

「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる。」(亡くなった元ドイツ大統領ヴァイツゼッカーの『荒れ野の40年』の中の言葉)

この言葉は、歴史を学ぶ意味を端的に語っています。

過去の歴史を学ぶことで、現在が見えてくる。

そして、過去の歴史は、未来への指針となると思います。

(『荒れ野の40年 —ヴァイツゼッカー大統領演説』岩波ブックレット、No. 55、1986年、16頁)

次の文章もまた、同じく歴史を学ぶ意味を簡潔に語ってくれています。

「歴史の研究は多くの人々にとって、休息であり、喜びであり、嬉しみでありうるとともに、それは結局最も教化力の大きな習慣であると私は確信する。

(中略)

歴史は我々に過去に向かって旅をして、過ぎ去った世代の人々との生活を共有することを許すものであるが、もっと重要なことは、それによって我々が全人類として平和的共同的に生活することができるようになるということである。歴史はどんな教訓にもまして、我々を寛容に、人間的に、そしておそらく賢明にさえするものである。」

*HPの「ギリシアの遺跡を訪ねて」の「雑録」で紹介した本です。

(E . H. ノーマン著/ 大窪編訳『クリオの顔 ー歴史随想集』岩波文庫,1986年、92-93頁)

(2018.10. 19)

序章:先史

1 失われた北京原人

北京原人の発見は、1921年、スウェーデンの地質学者アンダーソンによる北京郊外の周口店での調査発掘に始まります。

彼は、動物化石に混ざって、ヒトの臼歯(きゅうし)を発見しました。

1926年、スウェーデン皇太子の中国訪問の機会をとらえて、アンダーソンは古人類の歯の発見を公表しました。

さらに、翌年スウェーデンの古生物学者べーリンは、別の大臼歯(きゅうし)を発見し、歯を詳しく調べたカナダ人の学者ブラックは、その歯の持ち主に対して、シナントロプス・ペキネンシスという学名を与えることにしました。

いわゆる、北京原人です。やがて、中国の学者裴文中(はいぶんちゅう)が参加、ついに1929年12月、シナントロプスの頭の骨を発見しました。

その後発掘は1936年まで行われ、さらに多くの頭、顎(あご)その他の部位の化石が見つかりました。

しかし、まもなく世界は戦争の時代に突入し、中国に日本軍が攻め入りました。(日中戦争)

中国側は戦乱を避けるべく、化石を梱包(こんぽう)して隠そうと計画しました。

北京に進駐した日本軍は化石を探しましたが、研究所には箱はもうありませんでした。さらに、戦争が終わってからアメリカが賢明な探索を重ねましたが、今もって見つかっていません。

失われた化石は、ワイデンライヒが取った石膏模型として残るのみです。

(大貫・前川・渡辺・尾形著『世界の歴史1 人類の起源とオリエント』中央公論社、1998年、14-5頁)

(2020/11/20)

第一部:古代

第1章 オリエントと地中海世界

2 戦車の出現

ここで言う戦車は、馬に引かせる車両のことです。

西アジアにおいて、馬の出現は、ユーラシア北方の森林・草原地帯を原住地としていたインド=ヨーロッパ語系の武装集団が荒々しく侵攻した時期と重なっています。

具体的には、ヒッタイト人、ミタンニ人、カッシート人と呼ばれています。

彼らは、オリエントの文明世界がこれまで経験したこともない武器や武具を携えていました。

とりわけ、馬に引かせる戦車を持っており、強力な軍隊を組織していました。

初期の戦車は、弓を射る者の木製の台車に革と金属が張ってあり、スポークで支えられた軽い二輪の車輪からなっている車両でした。

遺物として最初の戦車(馬を繋いで牽引させる戦車)が登場するのは、アナトリアやシリアから出土する印章の図柄の中であり、前二千年紀初頭のものです。

それを担ったのは、先ほどのインド=ヨーロッパ語系の民族、なかでも、戦車を最初に重用したのは、ミタンニ人であると見なされています。

戦車は、世界史の舞台に登場した最初の複雑な武器でした。

車両の管理や馬の制御を専業とする戦士の養成には、長い時間と多額の費用が必要とされました。

このために、戦車に乗る戦士の気高さや勇気には敬意が払われ、彼らの地位は高まりました。

ここに、まさしく武人というエートスを身につけた人間類型が誕生しました。

このような新しい気概にあふれた人々が社会を変革する一翼を担っていたことは想像に難くありません。

新たな行動規範を持つ人々が出現するというのは、歴史の中で大きな役割を果たしたと思われます。

さらに、人類史の舞台に馬と戦車が登場したことは、新しい階層出現のみならず、人間の精神や意識の底流に、まったく新しい観念が刻み込まれました。

それは、「速度」という観念であり、それを通じて世界の広がりを感知できるものでした。

これまでにない速度で移動することによって、世界は思いもかけない広大な姿で登場してきたに違いありません。

ひとたび「速度」が人間の世界に浸透すると、世界史はめまぐるしく動きだします。

馬と戦車の出現は、世界史の速度をも速めることになったのです。

(本村凌二著『馬の世界史』講談社現代新書、2001年7月刊、第2章「馬と文明」より)

3 ピラミッドは公共事業?

ピラミッドは、エジプトの古王国時代の全盛期(第4王朝:前2500年前後)に数多く建造されました(約80基)。

特にギザの三大ピラミッドは有名で、最大のものがクフ王(ケオプス)のピラミッドです。

「エジプトはナイルの賜」(ヘロドトス『歴史』2巻5節)は有名な言葉ですが、その句は古来有名で、彼の先輩ヘカタイオスがすでにエジプト史に使用しています。

ヘロドトスは(『歴史』2巻124)の中で、クフ(ケプロス)王は、大ピラミッド建造のため、30年にわたって、エジプト国民に賦役を課し、世にも悲惨な状態に陥れたという司祭の言葉を引用しています。

確かに、暑い夏のピラミッド建設は苛酷な労働ではありますが、実際は、増水で田畑の冠水する時期(ナイルの恵み)=農閑期に衣服や食料を支給されて労働することは、農民にとってはさほど大きな負担にはならないと考えられます。

むしろ、ピラミッドの建設は、農閑期に農民に仕事を与える、今でいう国家による公共事業のようなものといえるかもしれません。

ちなみに、ヘロドトスの記す10万人が徴発されたことを事実とすれば、想定される当時の人口から見て、ピラミッドに従事するのは、数年に一度から10年に一度程度と考えられます。

研究者の試算によれば20人の班で平均二トン(ほぼ一立方メートル)の石材をそりにのせて運ぶとして、2日に1個の割合で運べば、10年で大ピラミッドの本体は完成したと試算されています。(クフ王のピラミッドは平均2,5トンの石材を約230万個)

ピラミッドは、「王(ファラオ)は太陽神の化身であり、死後昇天して神々の一員となり、その後も国土の繁栄を見守ってくれる」との期待と確信をこめて作られていました。

つまり、ピラミッドは単なる一人の王のための墓ではなく、一種の神殿だったといえ、そこには宗教的な熱情が投影されていました。

すなわち、ピラミッドは、簡単な技術を駆使する職人の技と膨大な労働力が、宗教的な情熱によって支えられて作り上げていったものと考えられます。

(大貫・前川・渡辺・屋形著『人類の起源と古代オリエント』中央公論社,1998年、404-05頁より)

(2020/10/29)

4 エジプト人の人体表現

今日は、前回のピラミッドの性格と、エジプト人の人体表現について、ご紹介したいと思います。

まず、最初にピラミッドの性格について補足しますと、ピラミッドや後の王墓すべては、上部構造と下部構造からなっており、合わせて一つの墓として機能していました。

そして、現世と関係が深い供養室(礼拝室)が地上かそれ近くにあり、個人を埋葬するための部屋は地下に作られていました。(156頁)

ある研究者は「ピラミッドはかって考えられていたような王墓ではなく、王の葬祭および太陽信仰と関係の深い建造物である」と指摘しています。(10頁)

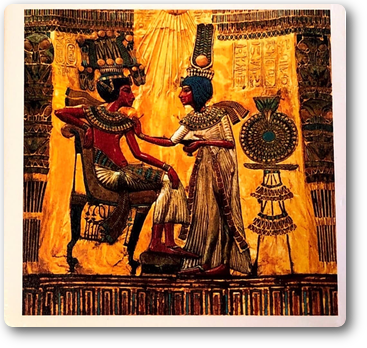

次に、壁画に描かれた古代エジプト人の人体表現についてですが、それは、「正面性」の原則と呼ばれています。

ある研究者によれば、古代のエジプト人は、一人の人間の中のそれぞれの部分に、永遠に残されるべき本質、ものの本来の性質や姿が含まれていると考えました。

「目」が「目」として一番よくわかるのはどこか。それは「前向きの目」であり、

「鼻」は横から、「肩」は前から、「胸」は横から、「ウエスト」は正面から、「足」は横からでないといけない。

つまり、この人体表現は、「永遠」を表現する様式であり、写実主義は、かれらにとっては、特定の時間、特定の方向から見た姿にすぎず、永遠にはふさわしくないと考えていたようです。(69頁)

あの墓室に描かれた独特の表現の古代エジプト人の人物や神の姿は、その見せる対象が、我々人間ではなく神々であったようです。

(村治笙子著、仁田三夫写真『カラー版 古代エジプト人の世界—壁画とヒエログリフを読む』岩波新書 2004年11月刊より)

(2020/10/30)

5 文字の誕生

「歴史はシュメルにはじまる」という言葉がありますが、最古の文字はシュメル人によって生み出されました。その最古の文字は、よく知られる楔形文字ではなく、絵文字(象形文字)であって、生まれた場所はメソポタミアの都市ウルクでした(前3200年頃)。

最初の絵文字(ウルク古拙文字)は、約1000の文字が使用されていますが、完全には解読されていません。文書は商取引の内容などの説、家畜、穀類、土地などについての会計簿等の説があります。

前3200年頃にウルク市で発明された文字が、完全な文字体系に整備されるのは前2500年頃のことです。

ウルク古拙文字は表語(表意)文字でしたが、この頃になると表音文字も登場します。

文字の数も約6000に整理され、シュメル語が完全に表記されるようになり、同じ頃に一本でさまざまな形を作り出せる葦のペン(尖筆)が工夫されたことから、起筆(書き始め)が三角形の楔形になる文字が書かれるようになり、こうして楔形文字が誕生しました。

イラクの葦は太く直径2.5cm。ペンの形状は諸説在るようですが天地を別々の形。三角と丸の形で使用。ペン先はまちまちですが、葦の先を三角形に切り、こうしてできた左の角で水平線と斜線、直角を引き、右角で垂直線を引いたという説があります。曲線は作りにくく、楔形文字には曲線は少ないです。ペンの持ち方は今日の我々と同じく、親指と人差し指と中指で挟んで持ったようです。

楔形文字は、古拙文書に見られる祖型から90度横向きになりました。横向きになった理由はわかりませんが、その時期は、前3000年紀後半に起こったと考えられています。

表語文字は、祖型が横向きの顔=頭。口を斜線で強調=話す。口+器(食物)=食べる。口+水=飲むを表すなどユニークな形があります。

シュメル人の発明した文字は、その後のセム系アッカド人にも採用され、メソポタミアの主要語となりました。

そして、メソポタミアが文明の中心となり、近隣諸国の指導的地位を占めるようになる紀元前16世紀の頃までには、楔形文字は当時の国際文字となり、アッカド語は今日の英語のような国際語になりました

楔形文字はアカイメネス(アケメネス)朝ペルシアの滅亡頃まで、全オリエントで使用され、その後パピルスの普及により使われなくなりました。

小林登志子『シュメル ―人類最古の文明』中公新書2005年、32-52頁

杉勇『楔形文字入門』中公新書、1968年、39−44頁、116-118頁

(2020/11/2)

6a 学校に通った王

メソポタミアに最初の都市文明をもたらしたのは、シュメル人(民族系統不明)と呼ばれる人々でした(前3000年紀)。彼らはウル・ウルクなどの都市国家を形成し、楔形文字を発明し、大神殿や円筒印章などを作り出してメソポタミア文明の基礎を築来ました。

シュメル人の識字率は不明ですが、高くなかったことは確かで、極めて限られた人々、つまり書記しか読み書きはできず、王といえども読み書きはできなかったようです。

ウル第3王朝ではシュルギ王のみ文字の読み書きができたことが知られています。

「私(=シュルギ)の少年の頃から、私は学校に属し、シュメル語とアッカド語の粘土板で私は書記術を学んだ。少年の誰一人、私のように粘土板を(上手に)書くことはできなかった。」(『シュルギ王賛歌』(写本賛歌B)

このように王は読み書きできたことを自慢しています。

また、後の新アッシリア帝国のアッシュル・バニパル王(大図書館の建設で有名:楔形文書)は文字の読み書きができ、自伝を書いています。

(小林登志子『シュメル ー人類最古の文明』中公新書、2005年、202頁)

6b メソポタミアの学校

メソポタミアには書記の学校がありました。

学校は最初、神殿から発生したと思われますが、前3000年紀中葉になると、生徒の保護者の寄付に基づいて運営されることになりました。

生徒はおそらく10歳前から通い始め、青年時代までここにとどまりました。学校の時間割は厳しく、生徒は日の出から日没まで学校で過ごし、休日は1カ月(太陰暦:30日か29日)に6日(ただし3日は宗教的休日:実質3日)でした。

先生は、しばしば鞭を用いましたが、先生として学校に残った者は生徒より貧しく、身分の低いのが一般的だったらしく、成績の悪い者の親が先生に賄賂を与えることもあったようです。

元祖「学園もの」とでもいうべき学校を題材とした文学も存在しました(前2000年紀の古バビロニア時代:4作品)。

ここでは学校に通う生徒の1日を伝える『学校時代』という作品の一部を紹介します。(作者は学校の先生)

「……僕は校舎へ入って座り、そして僕の先生は僕の粘土板を読みました。先生は『間違っている』と言いました。そして、先生は僕を鞭で叩きました。(中略)

シュメル語の先生は、『なぜ君はアッカド語をしゃべるのか』といいました。そして先生は僕を鞭で叩きました。僕の先生は『君の文字は下手だ』といいました。そして、先生は僕を鞭で叩きました。(後略)」

この生徒は誤字を叱られ、シュメル語の発音が悪く、アッカド語を話しているようだと叱られ、また許可なくしゃべったと言っては鞭でたたかれ、校舎を出たと言っては鞭で叩かれ、とにかく散々な1日でした。

こうして、厳しい勉学を無事終了すれば、書記になれました。

書記になることは現代風に言えば役人(高級官僚)になることで、社会の出世コースに乗れたわけです。

書記はシュメル社会のエリートでありました。

(小林登志子『シュメル ー人類最古の文明』中公新書、2005年、207-10頁)

(2020/11/9)

7 人類最古の世界文学

ギルガメッシュは、人類最古の世界文学と言われる「ギルガメッシュ叙事詩」の主人公として有名です。

ウル第3王朝時代以降に成立したと考えられる「シュメール王名表」は、「ギルガメッシュ(神)、彼の父はリルク、クラブ市の主人、治世126年」と伝えており、彼をウルク第1王朝5代目の王としますが、その治世年はあり得ない数字で、神話の人物と考えられていました。

ところが、シュメール文学作品の中で、ギルガメッシュと戦ったとされるキシュの王メバラゲシやその子アッガ、あるいは彼とほぼ同時代と思われるウルの王メス・アンネ・パダやその孫メス・キアグ・ヌンナの実在が近年明らかになるに従い、ギルガメッシュも初期王朝第2期(前2750年〜前2600年)末期に実在した可能性が高くなりました。

(樺山・木村・窪添・湯川編『クロニック 世界全史』講談社、1994年、39頁)

あらすじは、最愛の友エンキドゥの死を切っ掛けに、彼は死の恐怖に襲われ「永遠の命」を求めて旅立ちます。「若返りの草」を手に入れるも、結局帰途蛇に持ち去られます。

死すべき人間の生き方をめぐる問いと友情が、叙事詩全体を貫く主題となっています。

また、叙事詩にちりばめられたモチーフの数々は、その後の様々な文学作品に少なからぬ影響を与えました。

とりわけ「洪水物語」(第11書版)はイスラエルにも伝わり、多神教的要素が払拭され倫理化されて、『旧約聖書』の「ノアの洪水物語」(創世記6〜9章)として残されました。

(池田・上野・村上・森本編『名著で読む世界史120』山川出版社、2016年、6-8頁)

(2020/11/14)

8 オリエントに原始民主政?

前回話した『ギルガメッシュ叙事詩』の中に興味深い物語が残っています。

それは、キシュ(シュメル人の都市国家の一つ)王アガの使者がウルクのギルガメッシュ王のところへやって来たという簡潔な文章で始まります。

当時、ウルクとキシュは対立していたわけですが、ウルクの「都市の長老たち」は、事態にどのように対応したらよいかをギルガメッシュに尋ねられて、キシュに屈服すべきだと答えます。

失望したギルガメッシュは、若い人々の集会に同じ問を投げかけます。武器をとってキシュと戦うべきだという答えにギルガメッシュの心は弾んだと言います。

結局、ギルガメッシュはキシュの軍隊を破り王アガを捕虜にすることができました。

この物語には、さまざまなことが論じられて来ました。

たとえばシカゴ大学のヤコブセンは、冒頭に描かれる二つの集会(長老会と軍会)を、王の行動を制約する権限を持ったものとして理解しました。

ヤコブセンは、古い時代には、シュメル都市は普段は長老会の指導のもとにあり、危機に際してだけ民会が臨時の指導者を選出したと考えました。

すなわち、ギルガメッシュの時代には「原始民主政」的な原理がわずかに残っていたというのです。

また、別の解釈として、古くからの社会層の利害を代弁した長老達の集まりに対対抗して、ギルガメッシュは新しい政治勢力に頼ったという解釈もあります。

古代オリエント世界に「原始民主政」があったという説は、大変魅力的な説ですが、ただし、これにはすでにウルク期最末期に、ウルクでは強大な王権が生まれていたという反論もあります。

(大貫・前川・渡辺・尾形著『世界の歴史1人類の起源と古代オリエント』中央公論社、1998年170-71頁)

9 文明人の飲み物

古代メソポタミアの人々は、ビール・ぶどう酒・蜂蜜酒・なつめやし酒などのアルコール飲料を楽しみ、ことにビールを嗜(たしなむ)ことは文明人の証しでした。

ビールが最初に作られたのはシュメルでしたが、『ギルガメッシュ叙事詩』(古バビロニア版P)では、ウルク市の王ギルガメッシュの友人となるエンキドゥは始め「パンをどのように食べるかを知らず、ビールの飲み方を教えられていなかった」とその野人ぶりが表現されていて、エンキドゥはパンを食べ、ビールを飲むことを覚えてようやく人間らしくなったと書かれています。

シュメルでは豊かに実る大麦やエンメル麦からビールが盛んに作られ、その製造法はここからエジプトにも伝播したようです。

ビールはビールパン(麦芽パン、醸造用パン)に水を加えると自然発酵することから偶然発見されたようです。

発見したのは女性と考えられます。

日本の古代社会で酒をかもすのに女性が重要な役割を果たしていたことは民俗学の研究などでよく知られていますが、シュメルでも女性が最初にビールを造っていたようです。

ビールの種類は「黒ビール」「褐色ビール」「強精ビール」などと多数あり、神々に捧げられ、人々に分配支給されることもあったようです。

円筒印章などの図柄にはストローを使ってビールを大きな甕(かめ)から飲んでいる図があります。

当時のビールは濁り酒であったので、表面に麦の皮が浮いてしまうため、ストローを使ったようです。

また、ビールは杯では飲まず、杯で飲むのはなつめやし酒であると言われています。

シュメル人は含蓄に含む言葉を数多く残していますが、ビールについてのことわざを二つ紹介します。

ビールを飲み過ぎる者は水ばかり飲むことになる。

楽しくなること、それはビールである。いやなこと、それは(軍事)遠征である。

ともに我々現代人も納得できる気がします。

(小林登志子『シュメル ―人類最古の文明』中公新書、2005年、56-58頁)

<世界史メモ>

○メソポタミア:ティグリス・ユーフラテス両河の流域地域(現代のイラク)。

○シュメル人:メソポタミア南部地域に最古の都市文明を築いた人々。民族系統は不明。

○ギルガメッシュ:シュメル人の都市国家ウルクの王。現存する最古の世界文学と言われる『ギルガメシュ叙事詩』の主人公。

○円筒印章:印章(はんこ)の起源は、前3000年頃のオリエントと推定されています。スタンプ型(押)と円筒型(転がす)があり、主に王権の表示・認可などに使用されました。

10 法の誕生ー男女のもめごとを裁くには

最古の法典としては、「目には目を」で有名なハンムラビ法典を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、現時点で最古の「法典」は『ウルナンム「法典」』(ウル第3王朝初代:前21世紀頃:シュメル語*2代シュルギ王説有り)です。

次いで、『リピト・イシュタル「法典」』(前20世紀:シュメル語)、そして20世紀初頭フランス隊によりスサで発見された『ハンムラビ「法典」』(アッカド語:バビロン第1王朝:前18世紀)にいたる「法典」の流れがあったことがわかっています。

今日は、こうした「法典」に記された男女のもめごとの裁きをいくつか紹介したいと思います。

まず、最初に簡単にこれらの法典の形式を説明しますと、「ウルナンム法典」は、序文のほぼ全文と約30の条文が復元されています。

条文はまず、「もし人が…ならば」と条件節があって、「…すべし」と帰結節が続きます。こうした形式を結疑法形式、あるいは解疑法形式といいます。

後代の『ハンムラビ「法典」』(前文、282の条文、後文)もこの形式で書かれています。

また、身分により刑罰に差があり、単純な「同害復讐法」ではありませんでした。

さて、それでは「法典」に記された男女のもめごとの条文をいくつか紹介します。

『ウルナンム「法典」』第14条

○ もし人が姦通した若い男の妻を姦通のゆえに訴え、「河の神判」が彼女の無罪を証明したならば、彼女を告発した人は銀20ギンを払うべし。

妻の不貞を夫ではなく、第三者が訴えている例。裁きを河の神に委ねることになるが、具体的には妻は河に飛び込まされました。

不貞行為を働いていなくても、泳ぎができなければ溺れて死ぬことになり、有罪となります。

逆に不貞行為をはたらいたとしても、泳ぎができれば無罪であって、告発者から賠償金を得ることができました。

現代の我々から考えれば、理不尽な気がしますが、シュメル人にとって河は神であって、神慮があらわれると考えたようです。

『ウルナンム「法典」』第7条

○ もし若い男の妻が彼女の意思で(他の)人に従い、彼女が彼との性的関係を結んだならば、その女を殺し、その(相手の)男は放免されるべし。

妻の不貞が明白な場合は、妻は死罪であると書かれています。

一方、間男(愛人)がまったくおとがめなしとは、理不尽と思いますが、シュメル人はこれでよしと考えていたようです。

『ハンムラビ「法典」』第132条(『ウルナンム「法典」』第14条を下敷き)

○ もし人の妻が別の男性とのことで後ろ指されたが、別の男性と同衾(どうきん)しているところを捕らえられたのでなければ、彼女は自分の夫のために河に飛び込まなければならない」

この場合は、妻が不貞をしているとの噂があっても、現場が押さえられていない事例です。

『ウルナンム「法典」』第14条と同様に、神判に頼らざるを得なかったということです。

『ハンムラビ「法典」』第129条

妻と間男が同衾している現場を押さえられ、捕らわれたとなると、二人とも水に投げ込まれたが、夫が妻の命乞いをすれば、間男の命もまた救われたようです。

『ハンムラビ「法典」』第131条

妻が夫に起訴されても、間男と同衾しているところを捕らえたのでなければ、妻は潔白を神に誓った後に自分の家に戻ることができるとする。

現場を押さえられたのでなければ、しらを切り通すことを進めているような条文も残っています。

結局、男女間のもめごとに首を突っ込むことは公権力といえども手を焼いたようで、第132条のような難しい事例は、「シュメル法」と同様に河の神に裁きを委ねざるを得なかったようです。

(小林登志子『文明の誕生 ―メソポタミア、ローマ、そして日本へ』中公新書、2015年、157―182頁

<世界史ノート>

○『ウルナンム「法典」』:ウル第三王朝(シュメル人最後の王朝)の創始者ウルナンム(在位前2112−前2095年頃)が発布した法典。

現存する最古の法典。

ニップル市、ウル市から断片が出土し、シュメル語で書かれた序文のほぼ全文と約30条の条文が復元されています。

○『リピト・イシュタル「法典」』:『ウルナンム「法典」』を踏襲し、『ハンムラビ「法典」』に継承された「法典」です。

イシン第一王朝のリピト・イシュタル王(在位前1934-前1924年頃)治世に編纂された。シュメル語で書かれ、決疑法形式で書かれています。約40条の条文がわかっています。

○『ハンムラビ「法典」』:バビロン第1王朝(アモリ人の建国)第6代のハンムラビ王(在位:前1792−前1750年頃)が制定。

法典碑(玄武岩、高さ約2メートル)は、1901〜02年にフランス隊がエラムの古都スサ市で発見して、パリに運ばれ現在ルーブル美術館に展示されています。前文、跋文および条文282の条文がアッカド語で書かれていて、法典は「目には目を、歯には歯を」という同害復讐法の原則に基づいていますが、身分によって刑罰に差がありました。

11紙の発明

紙(ペーパー)の語源となったパピルスは、紀元前3000年頃、エジプトで最初に作られました。

パピルスの原料はパピルスという同じ名前の葦(あし)で沼地に生えていました。

パピルスの作り方ですが、エジプトの紙職人はまずパピルスの茎の内部繊維を細長い短冊状にして、ついで短冊を布上に縦と横に重ね合わせて並べます。

それを湿らせ、叩き、押しつぶすことで、葦の樹液で短冊を貼り合わせて一枚の紙にしました。さらに、小麦粉の糊でパピルスの紙を貼り合わせて長い巻物状にして、そこに葦のペンを使い、さまざまな色のインクで書き記しました。

文字を記録し、保存する手段としてパピルスが発明されると、それを用いて最初の本が作られ、遠くまで容易に持ち運びできるようになりました。

また、巻物を使えるようになって、高い知識を持つ筆者が増えました。

彼らは、科学、医学、歴史、建築、宗教について巻物に書き残しました。

パピルスの巻物を通じて、古代エジプトやギリシア・ローマの知識、文化が広く伝わると同時に、後世に受け継がれていきます。

このパピルスの普及によって、メソポタミアの楔形文書を記した粘土板は、姿を消していきました。

(『ビジュアル 1001の出来事でわかる世界史』日経ナショナル・ジオグラフィック社、2012年、28頁より)

現在、我々が使用している「紙」は、中国後漢の蔡倫によって発明されたと言われてきました(105年和帝に献上:製紙法)が、しかし、ロプノールなどの前漢時代の遺跡から紙が発見され、その起源は見直されているようです。

その製紙法は、当時の材料は麻のぼろなどで、それを切り刻んで灰汁(あく)で煮て、網の付いた木枠ですくい、そのまま天日で干して作ったようです。

今のような紙すき具は唐の時代に発明され、それが日本に伝わり和紙が生まれました。

さらに、紙は、「タラス河畔の戦い」(8世紀中頃:中央アジア:唐対イスラム:紙すき職人が捕虜)で、中国からイスラム世界に伝わりました。

以後、紙はイスラム世界からヨーロッパに輸出されて(サマルカンド、ダマスカスなどの産地名)現在に至ります。

(千葉県歴史教育者協議会世界史部会篇『世界史の物』地歴社、1999年、114-17頁より)

<世界史ノート>

○ 楔形文字:シュメル人が作った最古の文字。とがらせた葦などの筆で、粘土板に刻むため、字形が楔形になっている。粘土板に記録。

○ 蔡倫:?〜121年頃。製紙法を改良した後漢の宦官(かんがん)。105年に和帝に紙を献上。前漢代の遺跡から銅鏡の包装紙が出土しているため、彼は以前から存在した製紙法を改良した人物とされる。

○ 製紙法:樹皮・麻布・漁網などの多様な材料から繊維を取りだし、すいて紙を作った。かさばる竹簡・木簡・帛にかわり、書写材料として普及した。

○ タラス河畔の戦い:751年に中央アジアでおこった唐軍とアッバース朝軍との戦い。唐軍が大敗し、唐の勢力が西域から後退した。この時、捕虜となった唐の紙すき職人から製紙法がイスラーム教徒に伝えられた。

(2020/12/12)

12ヒエログリフ(神聖文字)ー文字の仕組み

古代エジプト文字は、ヒエログリフ(神聖文字:聖刻文字)と呼ばれ、象形文字の代表とされています。

これがシナイ半島からシリアに伝わり、後のアルファベットの起源となりました。

まず、その仕組みですが、ヒエログリフは縦書き、横書きもでき、かつ右からでも左からでも書けます。

その見分け方は、鳥や動物、人物がどっちを向いているかを見つけることです。

それらが向いている方に先頭があります。

ちなみに、解読の手がかりになった有名なロゼッタ・ストーンは右から左に書かれています。

また、神聖文字の種類は、表意文字(例えば漢字など)、表音文字(例えばアルファベットなど)の二種類の他、決定詞というものがあります。

○表音文字―ハゲワシの絵文字「ネルト」と発音し、そのままハゲワシを表すこともありますが、ほとんどの場合「ムト」と読み「母」を表します。

絵文字はほとんど音を表す文字です。(1文字1音で我々の使う50音の仮名文字のようなものは26文字あります。ただし、一文字に2音、3音を持つ文字がほとんどです。

○表意文字―ハゲワシの絵文字が「ムト女神」の表意文字として使用されます。

しかしまれです。

○決定詞

仮名文字だけの文章では、例えば「シンジュクハナゾノジンジャ」は、「新宿、花園神社」あるいは「新宿は、謎の神社」か、どちらかわからず読みにくいです。

決定詞は、発音はしないものの意味づけをするためだけに用いられる文字で、漢字のヘンやツクリ、カンムリのような部首の働きをする文字といえます。

口に手を当てて座っている男性の文字(決定詞)、これは口にかかわる単語の意味を決定する。ウェヌム(食べる)、ヘケル(空腹)などです。

同じ発音でも、決定詞が違えば全く異なる意味になります。

例えば、ウルトと言う発音文字は、聖船(右に船)、聖牛(右に牛)になります。

これなどは、漢字の「腕」(うで)「椀」(木製)「碗」(陶磁器製)を“わん”と発音し、部首が異なるので意味が違うのと似ています。

(松本弥(わたる)『物語 古代エジプト人』文春新書、2000年、145-50頁)

<世界史ノート>

○ヒエログリフ(神聖文字):古代エジプトの象形文字。主に石に刻まれ、神殿や墓、公式碑文などに用いられた。

○シナイ半島:紅海北端の半島。前3000年頃からエジプト人により開発された。前1700年頃、このセム系遊牧民がヒエログリフを模した最古のアルファベット(シナイ文字)を作った。

○アルファベット:シナイ文字をもとにフェニキア人が作ったフエニキア文字(子音のみ)に、ギリシアで母音が加わって成立した表音文字。文字数は24文字。のちラテン文字・ロシア文字に発達し、ヨーロッパ各地に広まった。

(2020/12/19)

13ヒエログリフ(神聖文字)の解読

ヒエログリフはエジプトの神殿や墓の壁面、石碑に多数残されていますが、1799年にナポレオンのエジプト遠征の際に発見された有名なロゼッタストーンの上段の碑文もその一つでした。

ロゼッタストーンは、縦118センチ、幅77センチ、厚み30センチの玄武岩で、上からヒエログリフ、次にデモティック(エジプトの民衆文字)、そしてギリシア文字で同じ内容の文章が刻まれていました(内容はプトレマイオス5世を讃える布告)。

現在、大英博物館に保存されています。(1801年フランス軍の敗北によりイギリスに引き渡されました)

このロゼッタストーンの解読に成功したのは、有名なフランスのシャンポリオンですが、もちろん彼以前に多くの学者が解読に挑戦しています。

特に重要な人物が、イギリスのトーマス・ヤングで、彼はデモティックはヒエログリフに由来する文字で、そこには表意文字と表音文字の両方が混じっているはずだと考えました。

さらに、ヒエログリフの中に「プトレマイオス」の王名が出てくるときは、その名は楕円の枠(王名を示すカルトゥーシュ)に注目し、それは古代エジプトの習慣で、他の文章にも通用すると推測しました。そうして、デモティックをほぼ解読しました。

こうした研究の積み重ねが、いよいよ解読の成功につながりました。

解読に成功したシャンポリオンですが、彼は、1790年南フランスで生まれました。

誕生の前年、フランス革命がおこっています。

彼の天才の片鱗は、すでに9歳の時に現れていて、ホメロスなどギリシア古典文学が読めたと言われます。

さらに、13歳の時、アラビア語、シリア語、アラム語、古代ペルシア語などの諸語を修め、20歳を前にしてグルノーブル大学の歴史学の教授となり、この頃にはすでにコプト語(古代エジプトの口語:16歳の時に発表)で日記を書くまでになっていたといいます。

さて、彼の解読の方法ですが、彼はロゼッタストーンのギリシア語の原典の単語数と、ヒエログリフの文字を数えて比較しました。

結果、ヒエログリフの文字数はギリシア語の単語の数の三倍もありました。

彼が得た結論は、ヒエログリフのうちのいくつかは、単語ではなく音を表しているに違いないというものでした。

シャンポリオンは先学のヤングが見つけた短い王名枠(カルトゥーシュ)「プトレマイオス」の文字を明らかにすることから始めました。そこには、7種8文字がありました。

彼はそれぞれ異なる文字に異なる発音をつけていけば、この七文字の特性を知ることができると考えました。しかし、その方法が見つかりませんでした。

しかし、その切っ掛けは、1822年にやってきました。シャンポリオンはギリシア文字とヒエログリフの二種類が併記されたもう一つの銘文を手に入れました。

それは、アスワンのフィラエ島で発見されたオベリスクの碑文でした。そこには、ギリシア語の「クレオパトラ」の名が記されていました。そして、このクレオパトラの名に当たるヒエログリフには、プトレマイオスの名を構成する文字と同じものがいくつか含まれていました。

(例えば、プトレマイオスPTOLMYSの文字の4番目Lにはライオンが、クレオパトラKLEOPATRAの文字の2番目Lに同じライオンが、すなわちライオンはLの音:アルファベット)

この「プトレマイオス」と「クレオパトラ」の名前の比較が、解読の手がかりとなりました。

これを切っ掛けに堰を切ったようにヒエログリフの解読は進み、ヒエログリフは、前回お話しした表意文字、表音文字、決定詞からから成り立つことを証明しました。時はロゼッタストーンの発見から23年目、1822年(32歳)の時でした。

解読の成功後に意識を失い、5日も昏睡状態にあったと言う伝説は有名です。しかし、残念なことに1832年彼は41歳の若さで、この世を去ってしまいます。

ただ、象形文字が読めるようになったことで、古代エジプト学は飛躍的に発展しました。この偉業によって、今日、彼は「エジプト学の父」と讃えられています。

松本弥(わたる)『物語 古代エジプト人』文春新書、2000年152−162頁

<歴史ノート>

○エジプト遠征:1798〜99年。ナポレオンが指揮した、オスマン領エジプトへの軍事遠征。イギリス・インド間の遮断を目的としたが、ナポレオンは1799年、ひそかにフランスに戻りクーデターで政権を握った。エジプトに残存したフランス軍は、1801年イギリス軍に大敗、降伏した。

○ロゼッタストーン:その内容は、前196年、プトレマイオス5世(プトレマイオス・エピファネス)の第一回戴冠記念祭において、メンフィスのプタハ神殿に集まった全国の神官たちが決めた「メンフィス法令」が記されていた。

○表意文字:ことばを意味の面からとらえて,一字一字を一定の意味にそれぞれ対応させた文字。絵文字・象形文字・漢字など。意字。

○表音文字:文字の中で,一字一字が特定の意味を表すことがなく,もっぱら一つ一つの音声に対応して,その発音を表すもの。ローマ字・アラビア文字・仮名など。

○トーマス・ヤング:イギリスの医者、物理学者で、また近代眼科学の創始者。科学系の研究者だったが、趣味が外国語でギリシア語の素養があり、1814年頃からヒエログリフの解読の研究に取り組んだ。

○オベリスク:古代エジプトの太陽崇拝のための石柱。現在50本以上が欧米の首都に運ばれている。

(2020/12/26)

14マラソン伝説

現在のオリンピックの最後を飾るマラソン競技は、古代オリンピックには存在しませんでした。この競技をオリンピック種目に加えようと提案したのは、クーベルタンの協力者であり、フランス学士院会員である古典学者のミッシェル・ブレアルでした。彼がマラソソン競技創設を提唱したとき、その競技発祥の故事として援用したのは、次のような伝説でした。

前490年、第1回ペルシア戦争において、アテネ市内から直線距離にして約30キロ北東のマラトンの浜辺に上陸したペルシアの大軍を、劣勢であったアテネの重装歩兵軍は奇跡的に撃退しました。勝利の知らせを一刻も早くアテネ市街に知らせるよう命じられた伝令フィリッピデス(別伝ではフェイディッピデス)は、一度も休まず悪路をおかしてアテネに走り、味方の大勝利を告げるやばったり倒れて息を引き取ったといいます。

彼の命がけの力走を讃えて始まったのがマラソン競技であると言う話は、オリンピック競技に詳しい人なら、マラソンがマラトンの英語読みであることを含めて、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

しかしながら、今日、これが文字通りの史実であると主張する歴史学者は、恐らくいません。結論を言えば、マラソン伝説は後世の創作であり、ブレアルやクーベルタンによっていわば再神話化された物語でした。

マラソン伝説の直接の出典は、紀元後2世紀のローマ時代の風刺作家ルキアノスによる小論です。

それによれば、伝令のフィリッピデスはマラトンから勝利の知らせを持ってアテネ市街に走りつき、「喜んでください。我が軍が勝ちました」と告げると同時に息絶えた、と言います。さらに時代をさかのぼって、紀元後1−2世紀に活躍したプルタルコス(プルターク)の『倫理論集』には、これとほぼ同じ趣旨の話が、主人公の名前をエウクレスに替えて伝えられています。

ところが、ペルシア戦争の記述としてもっとも同時代に近いヘロドトスの『歴史』には、フィリッピデスなる伝令が確かに登場するものの、マラトンの合戦直前、援軍を要請するためにアテネからスパルタまで二日間で走破したと記されているのみで、かの伝令絶命伝説はどこにも見当たりません。

ヘロドトスの『歴史』が全編これ逸話の宝庫で、話としては面白いが信憑性に欠ける伝承にあふれていることはよく知られています。彼がこのドラマチックな伝令絶命のエピソードを書き記していないと言う事実は、この伝説が後世の創作であり、史実ではなかったと結論づけることができます。

つまり、この伝説は、「喜んでください。我が軍が勝ちました」の名文句とストーリーの悲劇性とともに捏造され、それをプルタルコスが再録するにいたった。後に、実在の伝令フィリッピデスの名前がこれに混入し、最終的にルキアノスの伝える説話が成立したものと思われます。

というわけで、オリンピックのマラソン競技は、いわば架空の『故事』に因んで毎回行われていることになるわけです。

(桜井真理子・橋場弦編『古代オリンピック』岩波新書、2004年、206-08頁より)

<世界史ノート>

○古代オリンピック:ペロポネソス半島北西部のオリンピアのゼウスの神域で開催された祭典競技。全ギリシアを挙げての祭典で、前8世紀(前776説)から後4世紀に至るまで、途絶えることなく4年に一度開催された。

○クーベルタン:フランスの教育家。近代オリンピックの創始者として知られる。第1回近代オリンピックは、1896年アテネで開かれた。

○ペルシア戦争:前500〜前449年。アカイメネス朝ペルシアとギリシアの諸ポリスとの間の戦争。3回にわたるペルシア軍の進攻をギリシアが撃退した。

○マラトン:前490年、アテネ北東岸のマラトンで、ミルティアデス率いるアテネ重装歩兵軍が、圧倒的多数のペルシア軍を撃破した戦い。

○重装歩兵:古代地中海世界で活躍した、重装備の歩兵。かぶと・鎧・脛当て・楯・長槍で装備し、密集隊形(ファランクス)をとって戦った。

○ルキアノス:後2世紀に活躍したギリシアの風刺作家。対話篇または書簡の形式を用いた風刺的作品群の作家で、社会の側面を描いた80篇以上の作品が現存する。

○プルタルコス:古代ローマ帝政期のギリシアの哲学者・著述家。カイロネイアの出身で、デルポイの神官を務めた。著書には有名な『対比列伝(英雄伝)』がある。

○ヘロドトス:前480年頃〜前420年頃。ギリシアの歴史家で「歴史の父」と呼ばれる。小アジアのハリカルナッソス出身。その著『ヒストリア(歴史)』は、ペルシア戦争を主題とした歴史であるが、諸国の民族誌も兼ね、物語的な歴史記述の典型とされる。

(2021/01/02)

15オリンピックの政治学

オリンピックの創立者としてのピエール・ド・クーベルタンの名前、そして「勝つことよりも参加することに意義がある」という標語(実際は彼の言葉ではありません)はよく知られています。

しかし、古代オリンピック競技の復活は、クーベルタン個人の思いつきではありませんでした。

クーベルタンが推進する以前に、すでにオリンピックと名付けられた競技会が各地で開かれていました。

当のギリシアでも、独立後、19世紀の半ばには「オリンピック競技」が何回か開かれていました。

つまり、古代オリンピックの復興は、クーベルタンひとりの着想ではなく、彼が育った時代のヨーロッパに拡がっていた衝動でした。

それが、19世紀末になって実際に国際的な規模で実現させることができたのがクーベルタンの情熱、組織力、そして実行力でした。

では、なぜ古代オリンピックの再現が、19世紀の多くのヨーロッパ人の夢たり得たのでしょうか。

一つには、19世紀には、かなりな程度までスポーツが普及し、教育にスポーツを採り入れ心身の均衡を理想的な人間性と見なす傾向が拡がっていたことです。

もうひとつは、文化的な潮流、古代ギリシアへの憧憬がありました。

古代ギリシア人の美術・思想は、すでにルネサンス人たちの憧れの対象でしたし、18世紀の啓蒙思想家たちの著作にも同様の傾向がありました。

つまり、大まかには二つ数えられる流れースポーツへの情熱と古代ギリシアへの憧れーが一致するところに、古代オリンピック競技再興への期待が生じたのでした。

ヨーロッパ人にとって、古代ギリシアのオリンピックがどのようなものであったか、十分解明されないまま、それが、スポーツを志す人類にとって牧歌的な理想のモデルのように見え、そして、古代オリンピック競技に近代スポーツを連続させることは、それによって近代スポーツに古代オリンピックの神話的な彩りを添え、かつギリシア人の末裔であるとしてヨーロッパ人の優秀性を誇張しようとしたことは明らかでした。

19世紀の初期近代スポーツ推進者たちにとって、古代ギリシアのオリンピック競技こそ、スポーツの理想的形態であると思い込むことができました。

自らの試みを神話化するには、まことに適切な先行形態だったわけです。

競技者はアマチュアであり、平等な市民であり、獲得するのはただ栄光だけであってそれ以外の報償はない等です。

しかしこうした美化も、また近代の神話と古代の現実との間には大きな溝がありました。

優勝者は栄光以外に自らの都市から報奨を受け取っていましたし、賄賂と八百長のような不祥事も横行しました※。

また古代ギリシアは男性社会であり、女性は競技場に立ち入ることさえ許されませんでした。

最後に、オリンピックは回をかさねるごとに儀礼的な演出を工夫してきて、どれが古代からの遺産なのか、新しい発明なのか区別しえなくなってきます。

例えば、有名な象徴としての聖火、ただの火ではなく「聖」火。

ナチのプロパガンダに利用されたことで悪評の高い第11回近代オリンピック(ベルリン・オリンピック:1936年)では、「聖火」リレーが演出されました。

「聖火」リレーがベルリン・オリンピックのさいに考え出された演出で、当時ナチにとってギリシアからベルリンまでの走路を把握することは、来るべき戦争に対して戦略的意義があったことは忘れるべきではありません。

(多木浩二『スポーツを考えるー身体・資本・ナショナリズム』ちくま新書、2012年4月(6刷)、第2章「近代オリンピックの政治学」より)

<世界史ノート>

○ルネサンス:14世紀イタリアで始まり、15世紀以降西ヨーロッパ各国に広まった文化運動。中世ヨーロッパにおける教会中心の価値観から、個人の尊厳を重んじる人間中心の価値観への転換が模索され、古代ギリシア・ローマの文化を模範とした。

○啓蒙思想家:啓蒙思想とは理性を絶対視し、理性という光で従来の慣習・制度・社会の問題点を批判・否定し、あらたな合理的思想を展開する懐疑的態度のこと。代表的な啓蒙思想家に、イギリスのモンテスキュー、フランスのヴォルテール、ルソーなどがいる。

※賄賂についての補足:

今日、オリンピア遺跡の古代の競技場への入り口付近から宝物庫のテラスの直ぐ下にそって、10以上の四角い台座が残っています。

これらの上には、かって地元エリスの方言でザネスと呼ばれるゼウス神像が立っていました。

ザネス像は競技会で贈賄などの不正行為に及んだ選手達から取り立てた罰金によって、エリス人が奉納したゼウスの青銅像です。

こうしたゼウス像が競技場に入場する選手達をずらりと見下ろしていたわけですが、それは買収が割に合わぬことを、分からせようとしたのかもしれません。

また露見せず水面下で取引された賄賂は恐らく数知れず在ったと思われます。

(桜井真理子・橋場弦編『古代オリンピック』岩波新書、2004年、210-12頁より)

(2021/01/09)

16古代ギリシアの女たち

古代ギリシア(特にアテネ)の女性(妻たち)の家庭での生活を紹介します。

まず、前提として、アテネは、徹底した男性社会です。女性には政治に参加する権利はありませんでした。また奴隷制社会であることにも留意する必要があります。(といってもローマのような奴隷制ではありませんが)

まず、結婚は二人の男の間の契約によって成立しました。二人とは夫となる男と花嫁の父親(あるいは後見人)です。婚約は二つの家(オイコス*)の間の契約でした。

女は自分の婚約に当たってこれに関与しなかったばかりでなく、結婚そののものさえ自分自身の意思で決定することはできませんでした。結婚相手を決定する際に彼女の意向が反映されることもほとんどなかったようです。

なにしろ、女の結婚年齢は、十四、五歳でした。(まさに「箱入り娘」であったわけです)

婚約に至るまで、将来夫妻となる男女が顔を合わせる機会もまずなかったようです。

さて、妻たちの生活ですが、アテネでは、衣食などの生活必需品は基本的に家(オイコス)において生産されました。もともとアテネでは自給自足が理想という考え方があり、可能な限りの消費物資が家(オイコス)の内で生産されました。

家(オイコス)の経営は、夫と妻が協力して行うとされていました。

夫は戸外で労働し、妻は家の中で作業しました。妻は家の内部にとどまり、家の中では穀物から食料を、羊毛から織物をと、家内奴隷を指揮する妻によって生産が進められていました。奴隷にその作業を教え、またこれら奴隷の管理するのも妻の役目でした。

しかし、女性市民であっても必要に迫られれば職に就いたようです。例えば、市場(アゴラ)で物を売るなど。しかし、同時にそのために市民身分を疑われることさえあったようです。

育児は妻に任されましたが、少し裕福な家は乳母や子守が母親を助けて子供の養育にあたること多かったようです。また、彼女らは普通奴隷や、在留外人(メトイコイ)*の身分の女でした。

男の子は7歳になると母親の手を離れ、学校へ行きました。その送り迎えを担当したのはパイダコス(子供の付添人)と呼ばれる男の奴隷でした。

アテネは義務教育ではないので、公営の学校はなく、大多数の子供は私設の学校(初等教育の場)に行ったようです。

ところで、妻たちの外出はまれでした。結婚前の娘はもとより、良家の子女たるものは既婚であっても、家の中に留まっているべきで、人前に出ないほうがよいと考えられていました。家の内部では、「女部屋(ギュウナイコニテス)」と呼ばれた女たちが寝起きし、生活をする一画があり、(女たちの居住空間:一部屋とは限らない)そこには子供は別として、男は身内の者であっても入るのを控えるべきであったようです。

しかし、市民の中でも下層になると、妻たちが外に出て働かなければならなかったようで、逆に言えば、妻を外に出さないことはそれだけ経済的に余裕がある証しでした。女部屋で起居し、みだりに外出しない。妻のこのようなライフスタイルが夫たちの一種のステータス・シンボルであったのかもしれません。

最後に、来客への対応についてお話しします。シンポジウムの語源となったシュンポシオン(饗宴)は、アテネ人にとって、政治を語り、文化を醸成・伝達するための場として市民生活に不可欠でした。

プラトン*『饗宴』*の舞台は、市民アガトンの家でのシュンポシオンでした。このシュンポシオンにその家の主婦、つまり主催者の妻は列席はおろか、客に挨拶するために顔を出すことすらなかったようです。友人・知人を招いてのシュンポシオンに男たちとともに参加し、接待役を担当するのは、そのために雇い入れたヘタイラ*(日本で言う芸者のようなもの)でした。

女たちが訪問客に姿を見られないですむように、家屋の構造にも工夫が凝らされていました。シュンポシオンの部屋(男部屋という意味を持つ「アンドロン」)は、概して道に面しており、訪問客は奥の女たちの居住空間に足を踏み入れることも、目撃すらもできなかったようです。

女たちは外部からやって来た男たちの目にさらされることなく日常生活を続けたのでした。

(桜井真理子『古代ギリシアの女たち』中公新書、1992年、62-64,114-131頁より)

<世界史ノート>

○家(オイコス):オイコスとは、家族と家屋敷のみでなく先祖伝来の農地や奴隷、家畜、農具をも含めた全体を意味していた。

○在留外人(メトイコイ):前4世紀のアテネでは、一ヶ月以上滞在した他の国の市民(外人身分)は在留外人として登録され、法的保護を享受する代わりに、人頭税(メトイキオン)の支払いを課せられた。奴隷が解放された場合も、在留外人身分に編入された。

○プラトン:前429年頃〜前347年。アテネの哲学者。イデア論や哲学者が王となる「哲人政治」を主張した。ソクラテスの弟子で、師の処刑にいかり、民主政治には批判的であった。主著は『国家』、『法律』など。

○『饗宴』:プラトンの対話編の代表作の一つ。(前385年頃)悲劇作家アガトンの優勝祝賀の饗宴という場面設定で、愛(エロス)を論じ、エロスこそは人をして美のイデアの認識に至る哲学的推進力だとする。

○ヘタイラ:遊女、高級娼婦。ヘタイラは、単なる売春行為をするだけでなく、容姿に優れ、歌舞音曲などの技芸を身に付け、酒宴で男性の話し相手ともなる知識・教養を備えていた。彼女たちは一般の娼婦(ポルネー)よりも高額で、顧客と専属的に長期契約をしていた。

(2021/01/16)

17古代ギリシア人の結婚

古代ギリシア語に「結婚」を表す単語はありませんでした。「結婚」に一番近い単語「ガモス」は、結婚の祝宴を表し、広義にはそれのもたらす性的関係を表しました。

「ガモスを行う」というのは前者(結婚の祝宴)の例であり、「昼日中のガモス」が売春を表すのは後者(性的関係)の例です。

この語の元となった動詞形ガメオーは、男の側から「特定の女を得る」(能動形)、女ないし両親の側から、「娘を男に与える」(中動形)の意で、その背後に性的結びつきの意味を秘めています。

要するにここから窺えるのは、結婚の祝宴がそれに続く性的関係を公認し、そこから生まれる子供を親の市民権と財産を継承する正当な資格を持った者とする、と言う考え方です。

愛の結びつきが結婚なのではなく、儀式を通して、二人の作る家(オイコス)を社会的に公認することが結婚の本質でした。

それでは、結婚はどのようなプロセスを経て成就されたでしょうか。これは、多くの絵画史料からその大体が分かっています。

まず、婚約が整ってから長ければ数年(少女が幼い頃の婚約)、短ければ数日で嫁入りの日がやって来ます。男は30歳、女は14歳くらいが適齢期とされました。

嫁入りの前に花婿は花嫁を自分のプラトリア(兄弟団)*に紹介し、犠牲式を行います。これから迎える花嫁を正妻と認めさせる第一歩です。さらに、若い娘はアルテミスに犠牲を捧げます。アルテミスの支配する少女の領域から、アフロディテの支配する大人の領域に移るのを認めてもらう儀式で、髪を切って捧げ、アフロディテにも捧げ物をします。

嫁入りの儀式の前に、花嫁も花婿も聖なる水(アゴラ*の南東の泉小屋から)で沐浴をします。洗うことで結婚前と結婚後とが明確に区分されます。身が清められると、式用の衣装を着ます。花婿は輝くように織られた外套を着けます。花嫁も化粧をして香水をつけ、さまざまな色の宝石に飾られたネックレスと紫のドレスを着、特別のサンダルを履きます。頭にはヘアバンドを着け冠をかぶり、さらにヴェールをかけます。ちなみに、古代ギリシアの女性は原則としてヴェールをしており、ヴェールの中の顔を見せるのは身内に限っていました。(イスラム圏の女性と同様)

さて、以上が整うと、祝宴が開かれました。大抵は花嫁あるいは花婿の家で開かれたようですが、聖地で開かれることもあったようです。基本的なやり方は通常のシュンポシオン(饗宴)と変わりませんが、大きな違いは男女が同席することです。ここに誰を呼ぶか、料理をどうするかはいつの時代にも変わらぬ大きな問題であったでしょう。いろいろな料理が出されたでしょうが、結婚式のごま入り菓子が用意されるのが他の宴会とは違っていました。

また、祝婚歌(女流詩人サッポー*の歌など)を含む歌が歌われ、踊りが踊られました。

日が暮れると、皆の見守る中、花嫁の父は娘を花婿に渡します。この時に花婿と花嫁ははじめて一緒になります。そして、この時に「ヴェール取り」が行われたと考えられています。

この「ヴェール取り」はヴェール社会において花嫁が花婿のものとなる儀式でした。また、この儀式は、参列者皆に(特に女性に)顔を正式に見せる機会であったかもしれません。

また、次いで花嫁が花婿の家に連れられてきて、松明(たいまつ)をかざした新しい母に迎えられるとともに、受け入れの儀式として竈で木の実や干し果物などを浴びせかけられますが、この時にもヴェールを取る機会があったかもしれません。

しかし、本当の意味での「ヴェール取り」が行われるのは、その後花婿に連れられて入った寝室においてでした。そして、外では歌が歌われました。

一夜明けて、夫と妻になった二人の家族と友人が二人を起こしにやって来ます。

歌と踊りと共に祝いは続き、贈り物が贈られます。

その様子を描いた絵に、愛の神エロスが多く描かれ、花嫁自身がエロスを赤ん坊のように抱いていることからも分かるように、この贈り物は多産を目指したものでした。

この日の後、花嫁は本当の妻となり、結婚は完成しました。

(高畠純夫・齋藤貴弘・竹内一博『図説 古代ギリシアの暮らし』河出書房新社、2018年、39-44頁より)

<世界史ノート>

○プラトリア(兄弟団):アテネ市民団の下部組織の一つで、市民各自の合法的出自と家族関係を認定する役割を果たした。

○アゴラ:アクロポリスの北西麓にあった公共広場。市民生活の中核をなし、政治的に評議会議場や、また商取引の市場も設けられた。

○サッポー:前612年頃〜前570年頃。古代ギリシアの女流抒情詩人。エーゲ海北東部のレスボス島生まれ。生地ミュティレネで一種の宗教団体をつくって、少女らに詩や音楽を教えたとされる。

(2021/01/23)

18古代ギリシアの同性愛

古代ギリシアにおいては、男性の同性愛はタブーの対象ではありませんでした。

むしろ、古代ギリシア文化において正統的な位置づけを与えられていました。

もっとも、同性愛のすべてが容認されていたわけではなく、成人の男性と年少の若者との間の愛が承認され、ときには称賛されていたようです。

同性愛を示す多くの図版が陶器などに残されていますし、アテネの法廷弁論やプラトンの作品の中にも、同性愛のことが取りあげられています。

ここでは、法廷弁論からアテネの市民が同性愛をどのように捕らえていたかを紹介します。

まず、弁論家のリュシアス*の第3番弁論の話者は、冒頭、「とても恥ずかしい」と少年を愛するようになり、恋敵から計画傷害罪で訴えられて、こう弁明します。

しかし、よく聞いて見ると恥ずかしいのは、少年を愛したことではなく、「私の年にも似合わず」少年を愛したことでした。(彼は40歳以上でしょう)

そして、「ご存じのように、恋い焦がれるというのはあらゆる人間に起こることなのです」と述べます。

男でも女でも恋心を駆り立てる美しさを持つときはあり、それを愛するのは自然のことと考えられました。

もちろん、同時に男女双方を愛することもあり得たと思われます。

ただし、結婚は子孫を残して家を継続させるためのものであり、愛とは関係がありませんでした。愛の楽しみは家の外で楽しむべきものでした。

愛に男と女の区別はありませんが、別の区別が働いていました。

それは、「能動」と「受動」の区別です。愛する能動者が愛される受動者を支配するのであって、つねにこの支配と従属の関係が意識されていました。

男女の場合、男が女を支配し、男同士の場合は年配者が少年を支配するのが普通でした。

そして市民として許されるのは「能動」の立場に立つことでした。

受動的立場に立つことが明らかな者は、市民としての資格がないと見なされました。

―少年であっても従属者に成り下がらぬ道はありましたー。

弁論家アイスキネス*は、職務不履行で訴えられた時、訴えたティマルコス*を訴え返しました。その際の罪状は、男娼経験者は民会*で弁論する資格を禁じられており、ティマルコスはそれに反しているというものでした。

彼が男娼であったとの直接的証拠はありませんが、アイスキネスは彼の生涯を辿りつつ噂や間接的証拠で彼の態度を説明し、勝利を勝ち取りました。

この裁判で、アイスキネスは男色を否定したのではなく、「正しい恋をそしる気はない」と言い、自分自身その経験があることを誇らしげな口調で認めつつ、自由人としての男色のあり方を説きました。

つまり、ティマルコスはその則を越え、金銭の誘惑に負けて色を売ったと弾劾されたのでした。

性愛も市民としての矜持(プライド)と無関係ではなかったわけです。

(高畠純夫・齋藤貴弘・竹内一博『図説 古代ギリシアの暮らし』河出書房新書、2018年、38頁より)

※「受動」であっても、「清らかに愛を受けること」と「金銭に釣られて色を売ること」は別物でした。この種の男色が市民としての尊厳を自ら放棄することであり、自主独立の市民性、その品位を穢すものと見なされました。

自由人たる若い市民が他の男の劣情と肉欲の享楽に仕えることは、そこで強いられる受け身な立場と相俟って、アテネ社会で徹底した家父長支配下に置かれる女や奴隷に成り下がることを意味しました。

アイスキネスは自由市民が金銭がらみの男色行為で要求を受けて女の役割を演ずることが、いかに許しがたい堕落であり、市民性への冒瀆を意味するかを周到に論じたのでした。

(木曽明子訳『アイスキネス弁論集』京都大学出版会、2012年、397ー98頁より)

<世界史ノート>

○リュシアス:伝承によれば前459〜330年。アッティカ十大弁論家の一人。伝存する演説は35篇。そのほとんどは他人のために代筆したもので、在留外人であったため、公式の場で自ら討論に参加する資格はなかった。

○アイスキネス:前390年頃〜314年。アテナイの弁論家。アッティカ十大弁論家の一人。デモステネスの政敵でマケドニアとの戦いに反対した。

○ティマルコス:アテネの有力な政治家。デモステネスと気脈を通じて、反マケドニアの動きを押し進めていた。若い頃に男色の噂が絶えなかった。

○民会:アテネの最高決議機関。18歳以上の成年男性市民で構成された全体集会。成年男子市民であれば貧富の区別なく平等に出席権・発言権・投票権が与えられた。

(2021/01/30)

19古代ギリシアの人生論からー七賢人の生活理想

古代ギリシアと言えば、ソクラテス、プラトン、アリストテレスなどの哲学者を思い浮かべる人もいるかと思いますが、今日は、彼らに先立つ前6世紀の「七賢人」と呼ばれた人々の言葉を紹介します。

彼らは、古代ギリシアのもっとも英智ある人々で、ほとんど哲学者というよりむしろ政治家でした。元来(前4世紀頃の伝承で)、タレス、ピッタコス、ビアス、クレオブロス、ソロン、キロン、ペリアンドロスという顔ぶれでした。

それでは、まずソロンの言葉から紹介します。

ソロン*

過度を慎め。裁判官の席に着くな、さもないと汝は判決を受けた者の敵となるであろうから。苦痛を生むような快楽を避けよ。制約よりももっと誠実に君子(カロス・カガトス)の道を守れ。汝のことばを沈黙によって封ぜよ。汝の沈黙を時宜(じぎ)によって封ぜよ。急いで友だちをつくるな、一度作った友だちを急いで捨てるな。支配されることを学べば、支配することをさとるだろう。市民たちにもっとも快いことではなく、もっとも善いことを忠告せよ。汝が見なかったことを口にするな。眼に見えぬものを眼に見えるものから推量せよ。

タレス*

保証は災いのもと。外見を飾るな、むしろ所業において美しくあれ。不正な仕方で金持ちになってはならぬ。親たちの機嫌をとることをためらうな。汝が親たちにしてやるような孝養を、汝自身が年を取ったとき、子供たちから期待せよ。自分自身を知るのは難しい。無為は苦痛。放埒(ほうらつ)は有害なもの。憐れむよりもむしろ羨(うらやめ)。節度を保て。すべての人を(見境なく)信用するな。

ピッタコス*

潮時を知れ。汝がしようとしていることを語るな、失敗すると笑われるだろうから。汝が隣人に憤りをおぼえることを、自分でするな。寄託されたものは返還せよ。陸は信頼できるが、海は信頼できない。利得は飽くことを知らぬものである。

キロン*

汝自身を知れ。酒を飲んで、多くをしゃべるな、まちがいを起こすだろうから。友人の宴会にはゆっくりゆけ、しかし、不幸にはいそいでゆけ。結婚式は質素にせよ、故人を祝福せよ。年長者を敬え。いやしい利得よりも、むしろ損失を選べ。このものは一度苦しむだけだが、かのものは永久に苦しむのだから。運の悪い人を笑うな。汝の舌を理性よりもさきに走らせるな。不可能なことを欲するな。ひとを追い越すために道をいそぐな。法にしたがえ。不正を受けたら和解せよ。侮辱を受けたら復讐せよ。

クレオブロス*

適度が最善である。父を敬わねばならぬ。身体も精神も健全であれ。好んで聞き、多くを語るな。市民たちに最善のことを忠告せよ。快楽に打ち勝て。なにごとも暴力によってするな。民衆を憎む者を敵とみなせ。他人のいる前で女と争ったり、あまり威張ったりするな。一方では汝を愚か者と思わせ、他方では汝を気狂いだと思わせることになるかもしれないから。おなじ身分の者と結婚せよ。というのは、もし、身分のよい者と結婚すると、伴侶ではなく、主人を得ることになるだろうから。順境にあって驕らず、逆境にあっても卑下するな。

ビアス*

大多数の人間はわるい(役に立たぬ)ものである(大部分の人間は悪人で在る)。鏡をのぞいてみて、もし美しく見えれば、(それにふさわしい)美しい行いをせねばならぬ。ものごとはゆっくり着手せよ、しかし、はじめたら、それをやりとげよ。お人よしにも意地悪にもなるな。神々については、彼らが存在する、といえ。多くのことを聞け。時宜(じぎ)にかなったことをいえ。値打ちのない人をその富のゆえにほめるな。無理おしをしてではなく納得させて取れ。汝がよいことをしたら、それを神のせいにして、汝自身のせいにするな。

ペリアンドロス*

なによりも訓練せよ(練習がすべてである)。平静はうるわしい。あわてることは危険である。民主制は、僭主制よりもいい。快楽は可死的なもの、徳は不死なるもの。幸運なときは節度あれ、不運なときは思慮あれ。汝自身を生みの親にふさわしい者とせよ。友人達が幸運なときも汝は彼らに対しておなじひとであれ。法は古いのを、肴(さかな)は新しいのを用いよ。罪を犯した人たちを罰するだけではなく、罪を犯そうとしている人たちも阻止せよ。

(藤井義夫『ギリシアの古典』中公新書、1966年、180-191頁より)

<世界史ノート>

*ソロン:前640年頃〜前560年頃。アテネの政治家・立法者・詩人。

名門の生まれ、メガラとの戦いで市民を鼓舞して名声を得た。前594年、アルコン(執政官)兼「調停者」に選ばれ、借金の帳消し、債務奴隷の禁止、財産政治などの「ソロンの改革」を行った。

*タレス:前640年頃〜前546年頃。ミレトス出身で古代ギリシアの哲学者・自然哲学者。イオニア学派の祖。「哲学の父」とされ、万物の根源を水とした。前585年の日食を予言したとされる。

*ピッタコス:ミュティレネ(レスボス島)の僭主※。前600年頃、先代の僭主を倒してミュティレネの支配者になった。アリストテレスは、彼に「調停者」という称号を与えている。国制改革者ではないが、奢侈禁止令を出した。

*キロン:スパルタの政治家。エフォロス(監督官)在任、前555年頃。エフェロスであったこと以外はほとんど知られていないが、エフェロス職の権限の増大に関わった可能性がある。

*クレオブロス:リンドス(ロドス島)の僭主。前600年頃。その生涯についてはほとんど知られていないが、その金言で有名になった。リンドスのアテナ神殿を再建したといわれている。

*ビアス:イオニアの政治家。前6世紀。イオニア人とリュディアとのあいだの交渉で頭角を現した。ペルシアに征服された後、「一団となって」移住し、サルディニア島に新しい自由な都市を建設しようとイオニア人に提案した。

*ペリアンドロス:コリントスの僭主。在位 前627頃〜585。初期ギリシアの僭主の中で最も有名な者の一人であるが、最も残忍な者の一人としても伝えられている。船を曳いてコリントス地峡を越せるように陸をディオルコスを地峡に掘らせた。

※僭主(テュラノス):古代ギリシアの諸ポリスにみられた非合法的手段で支配者となった者。多く貴族出身で、平民の不満を利用し、その支持を得て政権を掌握。

アテネのペイストラトスが代表的。タイラント。

20ソクラテスの臨終

ソクラテス(ソークラテース)*は、古代ギリシアの哲学者として有名ですが、前399年(ペロポネソス戦争*の敗戦数年後)、「青年を害し、国家の神々を信じないで、新しいダイモン(精霊)を持ち込む」つまり瀆神罪で告発され死刑を宣告されました。

彼は入獄中に、友人からの脱獄の進めに、「悪法といえども国家の法に従うべし」と言って毒杯をあおいで死についたと言われています。

弟子のプラトン*は、ソクラテスの臨終のありさまを、対話篇『パイドン』の中で次のように述べています。

ソクラテス処刑の日には、妻のクサンティッペ*が赤ちゃんを抱いてソクラテスに付き添っていたが、ソクラテスの弟子たちが獄舎を訪れると、「いよいよこれが最後ね、ソクラテス」といって泣き出したので、ソクラテスは、「おいクリトン*、これを家に帰らせてくれ」といい、クリトンの家の者が二、三人がかりで泣き叫び、もだえ悲しむ彼女を連れ去った。

ソクラテスは「十一人」と呼ばれる囚人管理役が来て、今日は処刑日だというので、ソクラテスを足かせの鎖から解き放したばかりであった。

処刑は日没と決まっていたので、ソクラテスはそれまでの間弟子たちといつものように哲学問答をし、あの世に旅立とうとしている者としては、あの世の滞在がどんなものであるかを述べ、魂は幸福なところに赴くだろうと語り、日没も近くなった時、「運命が私を招いている、沐浴に行く時間だ、沐浴をしてから薬を飲み、女たちに死体を沐浴させる面倒をかけない方がよかろう」といって沐浴に立った。

別室で沐浴を済ますと、近親の婦人達や三人の息子(一人は大きな子で、二人は幼子)と会い、何かと死後のことについて支持を与え、それからさっぱりとした姿で、弟子たちのところへ戻ってきた。

そして係りの獄吏(ごくり)から毒薬を飲む時間だといわれ、まだゆっくりしようというクリトンをなだめながら、飲み方を獄吏から教わり、いやがりもせずに、一息に、悠々と、盃に入った毒人参を飲み干した。

それまでは泣かずにこらえてきた弟子たちも、ここに至ってもうこらえきれず、涙が滝のように流れ、わっと泣き出すのもおれば、こらえきれずに外に飛び出すものもおる、という有様だった。

ソクラテスただ一人冷静であった。「君たちのしていることは何だね、こんなことにならないようにと思って女たちを送り出したというのに、しゃんとしてくれ給え」と弟子たちを励ますのはソクラテスだった。

ソクラテスは毒を飲むと、寝台から降りて、歩き回っていたが、毒がまわりはじめて、「脚が重くなったよ」というと寝台に仰向けになった・

毒薬を渡した男は、ソクラテスの足を強く押して、「感じがありますか」と聞いた。

ソクラテスが無いと答えると、その死刑執行吏はだんだん体の上の方へと抑えるところを移していきながら、だんだん冷えてきて固くなりつつある、と教えてくれた。

そして、「この冷たさが心臓まできたら、それでおしまいです」といった。

かくするうちに腹のまわりが冷たくなっていた。

すると突然ソクラテスは、自分で顔にかぶせておいた被りを取って、「ねえクリトン、われわれはアスクレピオス*に雄鶏一羽の借りがある。忘れずに返してくれよ」といった。

それがソクラテスの最後の言葉だった。

「たしかに。ほかに何かいうことは?」とクリトンが尋ねたのには、もはや返事はなかった。

しばらくして、ぴくぴくと体にひきつけがあり、さっきの男が顔の被りをとると、ソクラテスの眼はじっとすわっていた。

クリトンが口を閉ざしてやり、目を閉ざしてやった。

以上がプラトンの対話篇『パイドン』の伝える偉大なソクラテスの臨終でした。

(太田秀道『ポリスの市民生活』河出書房新社、1975年、337-39頁より)

※ソクラテス最後の言葉「アスクレピオスに雄鶏一羽の借り」は意味が良くつかめないで、いろいろな解釈が出されていますが、ここでの著者は魂が肉体との結合という病から今死んで癒やされるから、医神アスクレピオスに感謝して雄鶏を一羽捧げてくれと頼んだとする見解を挙げています。

<世界史ノート>

*ソクラテス:前469年頃〜前399年。古代ギリシアの哲学者。ペロポネソス戦争に歩兵として3度従軍。相対主義を取るソフィストを批判して、絶対的真理の存在を主張した。瀆神罪で告発され死刑を宣告され、毒杯を仰いで死についた。

*ペロポネソス戦争:前431年〜前404年。アテネ中心のデロス同盟と、スパルタ中心のペロポネソス同盟の戦争。アテネはペリクレスの病死後、ペルシアの支援を受けたスパルタに降伏した。

*プラトン:前429年頃〜前347年。古代ギリシアの哲学者。イデア論を唱え、師のソクラテスの死後は、民主政に批判的で、哲学者が王となる「哲人政治」を主張した。アテネの郊外に「学園(アカデメイア)」を設立し、最大の弟子がアリストテレス。なお、実名はアリストクレス。堂々たる体格のゆえにプラトーン(肩幅の広い人の意)と呼ばれたと言われている。

*クサンティッペ:生没年不明。ソクラテスの妻。彼女は怒りっぽい性格でしばしば夫を口汚く罵り、粗暴な振る舞いが多かったことで古来「悪妻」の代名詞になっているが、伝えられていることは後世の誇張もある。

*クリトン:ソクラテスの弟子。大変裕福で、ソクラテスが死罪を免れて、亡命するように画策することが出来たが、ソクラテスを承服させることが出来なかった。プラトンはその対話篇『クリトン』の中で、ことわる理由を説明している。

*アスクレピオス:ギリシアの有名な医神であり、アポロンとコロニスの間に生まれた子とされる。前5世紀頃には、このアスクレピオス崇拝の中心は、エピダウロスにあったが、患者たちは、その神域の一隅で「眠ること」によりお告げを受け、快癒したという。その神への供儀には雄鶏が用いられた。

(2021/02/13)

21マケドニア軍の強さ

古代マケドニア*は、ギリシア北部に位置して、南部のアテネやスパルタのようなポリス*(都市国家)とは違って国王を抱く王国でした。前4世紀、ピリッポス(フィリッポス)2世*の下で勢力を拡大し、前338年カイロネイアの戦い*(対アテネ・テーベ連合軍)で勝利し、全ギリシアを制圧しました。さらに、その後息子アレクサンドロス大王*の下での「東方遠征」*でアジアに至る大帝国を築きました。

ちなみに、古代世界にあって、戦いは陸戦と海戦ですが、今日はそのマケドニア軍の陸軍の強さの由来について、お話ししたいと思います。

マケドニア軍隊には当時のギリシアやペルシアにはない大きな特徴がありました。

それは、スピードと機動性でした。どうやって、これを手に入れたのか。その鍵は補給にありました。

当時のギリシアでは、重装歩兵*(基本的にギリシアの陸軍の戦い方は、ファランクス重装歩兵の密集隊*)一人が召し使い一人を伴うのが通例でした。召使いの任務は、武器や武具、食料や挽き臼のような道具を運び、兵士の日常の世話をする事でした。

スパルタ人に至っては、時に七人ものヘロット(隷属民)*を従軍させました。

一方、ペルシア大王が出征する時は、家族や妾を含む大規模な供廻りを従え、軍隊のあとには美々しく飾った車の列が延々と続きました。それは、首都と宮廷の大移動でした。

しかし、荷車が多いと、それを牽く家畜も多くなり、家畜が必要とする飼料もそれだけ増えてしまいます。このことが行軍の速度を著しく落とす結果となります。

これに対して、ピリッポス2世は、荷車の使用を禁止し、兵士には武器も武具も食料もすべて自分で運ばせました。

従者が運んだのは小麦を挽くための石臼などでした。その従者の数も歩兵10人当たり、一人、騎兵一人当たり一人に制限し、さらに妻や女性の同伴を禁じました。

非戦闘員の人数を減らせばそれだけ食料は少なくて住みます。この結果、輜重(しちょう)部隊(軍需品の補給、輸送部隊)は、小規模で済み、荷車もそれを牽く運搬用の家畜も少なくなり、それだけ飼料も減らせました。

こうして、マケドニアの軍隊はスピードと機動性を高めることが出来たのでした。

こうしたピリッポスの改革には、マケドニア周辺の自然条件が作用していました。周囲のトラキア*やイリュリア*は山が連なる地域で、山岳地帯の遠征には荷車が仕えません。

従者が多いと行軍速度を落とすばかりか、峠では軍隊を危険にさらしてしまいます。

ピリッポスは、こうした条件に適応し、マケドニア軍をより速くより軽い部隊に仕立て、敵が準備はおろか気づく余裕もないうちに電撃攻撃を加えるほどの機動性を実現したのでした。

この改革を貫くため、ピリッポスは厳格な訓練を課しました。

戦闘の前には、兵士達は楯と槍を携え、兜を被り、胸当てを着け、食料と日用品を持って五十キロもの道を走破しなければなりませんでした。

夏の行軍では、肩に担ぐ食料は三十日分にも及びました。

違反者には苛酷な処分が待っていました。テーベ*に進軍した時、二人の指揮官が宿屋の主人に金を払って女性の竪琴弾きを雇い、彼女を陣営に連れ込みました。ピリッポスは、二人を国外追放にしました。

近習と呼ばれる十代後半の若いエリート達も厳しく鍛えられました。

行軍中に喉が渇いて隊列を離れ、飲食店に入った若者に対し、ピリッポスは鞭打ちの刑を科しました。

武装のままでいよとの命令に背いて武装を解いた若者は、普段から追従(ついしょう)的で狡猾な性格であったため死刑に処せられました。

こうして鍛え抜かれた軍隊をアレクサンドロスは受け継いだのでした。

(森谷公俊著/鈴木革写真『図説 アレクサンドロス大王』河出書房新書、2013年、15−16頁より)

※補足:ピリッポス2世は、その重装歩兵を改良し、長さ5.5mの長槍を装備した独自の密集歩兵部隊を作り上げました。

※アレクサンドロスが10年にわたる大遠征が出来た理由も、この兵士が自分の食料荷物を持って移動したことにある。

<世界史ノート>

*マケドニア:ドーリア人の一派が、ギリシア北部に建てた王国。ピリッポス(フィリッポス)2世の下で勢力を拡大し全ギリシアを制圧した。さらにアレクサンドロス下でアジアにいたる大帝国を樹立した。

*ポリス:都市国家という訳語がしばしば用いられるが、地理的条件(山に囲まれ、海で隔てられるなど)によって成立したギリシア人の独立種族共同体を指し、原則的に土地所有農民を中心に商工業者も加わった居住地に生活する市民団を意味する。

*ピリッポス2世:前382〜前336年。マケドニアの王、アレクサンドロスの父。カイロネイアの戦いで勝利し、ヘラス同盟を結成。ペルシア遠征の準備中、部下に暗殺される。

*カイロネイアの戦い:前338年、ピリッポス2世がアテネ・テーベ連合軍を撃破した戦い。この戦勝で彼はギリシア諸ポリスをほぼ制圧した。

*アレクサンドロス大王:前356年〜前323年。アリストテレスに学び、父ピリッポス2世の暗殺により20歳で即位。ギリシア連合軍を率いて東方遠征を起こないアカイオメネス朝ペルシアを滅ぼして、ギリシア・エジプトからインダス川にいたる大帝国を樹立。帰途バビロンにて病死。

*東方遠征:前334年〜前324年。アレクサンドロス大王が、アカイオメネス朝に対して行った遠征。シリアエジプトを征服し、前330年アカイオメネス朝ペルシアを滅ぼした。

*ヘレニズム時代:アレクサンドロス大王の東方遠征からプトレマイオス朝の滅亡までの約300年間を指す、この時代はギリシアの影響が強かったが、この後地中海世界はローマの時代となる。

*重装歩兵(ホプリーテン):古代地中海世界で活躍した、重装備の歩兵。かぶと・よろい・すねあて・楯・長槍で装備し、密集隊形をとって戦った。

*ファランクス:重装歩兵の密集隊。横並びで隣人の防御を担当しつつ、隊列を組んで戦った。

*ヘロット(隷属民):スパルタ人(ドーリア人)に征服された人々を起源とする、スパルタの隷属農民。市民の土地を耕作し、生産物の一部を収めた。

*トラキア:バルカン半島東部の地方。パンガイオン鉱山の金・銀の採掘と船材用の材木の産出で重要。前4世紀半ば、ピリッポス2世は鉱山地域を押さえ、巨富を得た。

*イリュリア:バルカン半島西部の地方。前358年ピリッポス2世は、侵攻してきたイリュリア王国を破り、勢力を拡大した。

*テーベ(テーバイ):ギリシア中部にアイオリス人が建設したポリス、エパメイノンダスの下、勢力を拡大して、前371年レウクトラの戦いで、斜方戦術をもちいてスパルタに勝利して、以後10年間ギリシアの覇権を握った。

(2021/02/20)

22ピリッポス(フィリッポス)2世暗殺事件

マケドニア王ピリッポス2世は、前338年、カイロネイアの戦いでアテネ・テーベ連合軍を破りギリシア征服を完了しました。

しかし、彼は前336年初夏、東方遠征の準備の最中、王妃オリュンピアス*の娘クレオパトラ(クレオパトラはよくある名前で、エジプトのクレオパトラ7世が有名)と王妃の弟アレクサンドロス(王子アレクサンドロスとは別人)の結婚の祝典の場(劇場)で、側近護衛官パウサニアスに短剣で胸を刺し抜かれ暗殺されます。(犯人も捕らえられて殺されます)

事件の真相は、謎に満ちています。

ここでは、専門家による暗殺事件の犯人についての諸説を紹介します。

まず、パウサニアス単独犯説です。

前1世紀のギリシアの歴史家ディオドロス*によれば、「パウサニアスはその美貌のゆえにピリッポスの愛人となっていた。しかし、別の愛人とのいさかいから陵辱(りょうじょく)を受けた(水で割らない生の葡萄酒をたんまり飲ませ泥酔させ云々)。ピリッポスに訴えたものの、受け入れられず彼に復讐を企むようになり、アイガイ(マケドニアの古都)における祭典の場で、かねてから計画していた復讐を成し遂げたのである。」(第16巻93−94章)

つまり、暗殺の動機は、ピリッポスに対する愛人パウサニアスの個人的な恨みとなっています。

ところが問題なのは、この暗殺を王妃オリュンピアス、さらには息子のアレクサンドロスに結びつける伝承が存在することです。すなわち、実行犯はパウサニアスだが、彼を背後で操っていたのがオリュンピアス母子だというのです。

まず、王子アレクサンドロスに結びつける伝承です。

プルタルコス*によれば、「パウサニアス(暗殺者)が、かの侮辱を受けた後、アレクサンドロスに会ってひどく嘆いた時、アレクサンドロスは「嫁の親と婿と嫁とを」という『メーディア』の一節を朗唱したと言われているからだ。」(第10章)

『メーディア』は前5世紀の悲劇作家エウリピデス*の作品で、主人公メーディアは黒海東岸のコルキスの王女で、黄金の羊毛を取りに来たイアソンを助け、彼と共に国を出てギリシアで結婚します。ところが、その後イアソンがコリントスの王クレオンの娘グラウケと結婚すると、これに怒ったメーディアは夫の新妻グラウケと彼女の父クレオンを魔術を使って殺し、さらにはイアソンとの間に生まれた自分の子供達まで殺します。こうして復讐を果たしてから彼女は夫を捨てて去って行く、という壮絶な復讐劇です。

アレクサンドロスが朗唱したとされる一節は、王クレオンがメーディアに向かって語る次の台詞の一部です。

「聞けば、そなた、嫁の親と婿と嫁とを、ただではおかぬと脅しをかけているという」(287−288行)

ここで嫁の親はクレオン、婿はイアソン、嫁はグラウケを指します。アレクサンドロスの朗唱においては、復讐の相手の「嫁の親」はアッタロス(パウサニアスの陵辱事件の首謀者:ピリッポス2世の7番目の妻クレオパトラの叔父)、「婿」はピリッポス2世、「嫁」はクレオパトラ(ピリッポス2世の7番目の妻。結婚式の王妃オリュンピアスの娘クレオパトラとは別人)にあたり、アレクサンドロスは、これら三人に対する復讐をパウサウスに示唆したというのが、プルタスコスの記述の意味するところです。

こうしてこの場面は、アレクサンドロスがピリッポス暗殺に深く関わっていることの重要な証拠と見なされてきました。

しかし、プルタルコスの伝記作品を研究した専門家によると、「と言われている」というような言葉を付け足すのは、彼自身がその内容の信憑性を疑っている場合が多いようです。

どうやら、アレクサンドロスとパウサニアスの会見の場面自体が後世の創作の可能性があるようです。

王妃オリュンピアスについてはどうでしょうか。

暗殺事件と彼女との関係については、ローマ帝政時代のユスティヌスという作家が詳しく述べています。

「彼(暗殺者パウサニアス)は、アレクサンドロスの母親オリュンピアスに扇動されたのであり、アレクサンドロス自身も父が暗殺されることを知らなくはなかったとさえ信じられている。というのも、オリュンピアスは、自分が離縁されて自分の代わりにクレオパトラが(7番目の妻に)選ばれたことに対して、パウサニアスが受けた屈辱に劣らぬ憤りを覚えたからだというのである。

(中略)

このような怒りに刺激されて、二人(オリュンピアスとアレクサンドロス)は、パウサニアスが自分に対する陵辱(りょうじょく)が罰せられないでいることへの不満を訴えた時に、彼をそそのかしてこのような行為に走らせたのだと信じられている。

事実、オリュンピアスは、暗殺者が逃走するための馬さえも用意していたのだ。」(第9巻7章)

しかし、この説明も疑わしいようです。この史料も、ユスティヌス自身が、「と信じられている」と言う語句を付け加えていることから、その内容は事実と言うより、巷間(こうかん)に流布していた作り話に過ぎなかった可能性が強いようです。

状況証拠は存在するものの、王妃オリュンピアスも息子アレクサンドロスもピリッポス暗殺には関与していないというのが、専門家の結論です。

(森谷公俊『アレクサンドロスとオリュンピアス』ちくま学芸文庫、2012年4月刊、第6章「暗殺」103-22頁より)

<世界史ノート>

*オリュンピアス:アレクサンドロス大王の母。エペイロスの王女で、オルフェウス教やディオニュソスの祭儀の熱狂的な信者。サモトラケの密議でマケドニアのピリッポス2世と知り合い、前357年にその正妻(4番目:一夫多妻制)となった。

*ディオドロス:前1世紀中期の歴史家。シチリア島出身で、カエサルとアウグストゥスの時代に活躍。最古の時代から自身の時代までの歴史的事件を扱った全40巻の世界史を著した。

*プルタルコス:古代ローマ帝政期のギリシアの哲学者・著述家。カイロネイアの出身で、デルポイの神官を務めた。著者には有名な『対比列伝(英雄伝)』がある。

*エウリピデス:前485年頃〜前406年頃。古代ギリシアの3大悲劇詩人の最後の一人。ソフィストの影響を受け、新形式の作品を創作した。晩年アテネを去って、マケドニアに赴き、同地で歿した。代表作は、『メディア』『アンドロマケ』『エレクトラ』など。

*イアソン:アルゴー船遠征物語の英雄。テッサリアの王子イアソンは、コルキスの金羊毛を求めてアルゴー船で航海(英雄ヘラクレス、テセウスらアルゴナウタイと)、王女メディアと共に帰還。

(2021/02/27)

23ギリシア人の見たアレクサンドロス大王

今日は、ギリシア人(特にアテネ人)が古代の英雄アレクサンドロス大王をどう見ていたかについてお話ししたいと思います。

まず最初に、簡単にアレクサンドロスついてお話ししますと、彼はギリシアの北マケドニア王国の王子として生まれ、16歳まで哲学者アリストテレス*(ピリッポスが家庭教師として招いた)の教えを受けています。

前338年のカイロネイアの戦い(対アテネ・テーベ連合軍)では、精鋭の騎兵を率いて活躍し、マケドニアの勝利に大きく貢献しました。これが彼の初陣でした(18歳)。

国王ピリッポスは、この勝利でギリシアの覇権を握ったものの、その後部下によって暗殺され、アレクサンドロスは20歳の若さで王位を継承します。

そして、その後、彼は父王の計画した「東方遠征」*を引き継ぎ、アカイメネス朝ペルシア*を滅ぼした後も遠征を続け、10年間にわたる遠征で、ギリシアからインド北西部にまたがる「大帝国」を築きました。

そして、帰途バビロンで熱病にかかり32歳の若さでなくなりました。

歴史的にはアレクサンドロスによる「東方遠征」、それに続くギリシア植民地の支配とそれによるギリシア文化の東方への伝達は古代ギリシアと古代オリエントの文明を融合させ、ヘレニズムと呼ばれる新たな文明の出現をもたらしました。

さて、こうした英雄アレクサンドロス大王を、当のギリシア人(征服されたアテネ人)はどう見ていたのでしょうか。

これを示唆する興味深い彫像があります。

「アクロポリスのアレクサンドロス」と呼ばれる頭部の彫像で、コピーではなく、前330年代に作られた原作とされています(1886年にアテネのアクロポリスで発見:高さ35cm)。グラウニコスの会戦*でペルシア軍を破ったアレクサンドロスは、300領の武具をアテネに送ってアテナ女神に奉納しました。

これに対してアテネ人が感謝の表明として制作したのがこの作品だと思われます。

顔はまっすぐ前を向き、顔の各部分はバランスが取れています。

表情は穏やかで落ち着きがあります。このような静的な像がなぜ作られたのか。

美術史家のスチュアートは、これをエフェボイ*と呼ばれるアテネの若者に関連付け、アテネ人はアレクサンドロスをギリシアの伝統的な肖像の形式で表現したと考えました。

そしてその背後には、大王に対するアテネ人の二面的な感情があったと考えました。

つまり、テーベ*の破壊が示すように、アレクサンドロスの若さ、迅速さ、圧倒的な力に正面から抵抗することはもはや不可能である。

かといって、マケドニア人の支配に心から服従する気はもちろんない。

ただ、グラウニコスの戦利品をわざわざ送ってくれた以上、彼に敬意を表して一応の感謝は表明せねばなるまい。

この像から読み取れるのは、こうしたアテネ人の屈折した心理だといいます。

それは、ギリシア人の常識をはるかに越えたアレクサンドロスの圧倒的な権力とカリスマ性を、自分たちに理解できる伝統的な枠の中に収めて、何とか折り合いを付けようとする努力の表れでした。

同時にそれは、アレクサンドロスを「役割としての肖像」(従来のエフェボス像)に収めて、彼の個性を薄めることで、大王に対する消極的な抵抗を示していると見ることもできます。

(森谷公俊著/鈴木革写真『図説 アレクサンドロス大王』河出書房新社、2013年、18頁)

<世界史ノート>

*アリストテレス:古代ギリシアの哲学者。17歳でアテネの「アカデメイア」でプラトンに学び、プラトンの死後、マケドニアのピリッポス2世の招きで王子アレクサンドロスの家庭教師を務めた。ピリッポスの死後、アテネに赴き学園「リュケイオン」を創設した。

*東方遠征:前334〜前324年。アレクサンドロスがアカイメネス朝に対して行った遠征。シリア・エジプトを征服し、前330年アカイメネス朝を滅ぼした。さらに、パンジャーブ地方に侵入した後、スサに帰還した。

*アカイメネス(アカメネス)朝ペルシア:オリエントを統一したペルシ人の帝国。前550年キュロス2世の時にメディアを滅ぼして独立、次のカンビュセス2世がエジプトを征服し、オリエントを統一。ダレイオス1世時代にはインダス川からエーゲ海にいたる最大領土を実現した。

*グラウニコスの会戦:前334年、東方遠征での最初の戦い。アレクサンドロスはプルタルコスが「アジアの門」と呼んだグラウニコス川を挟んでの戦いに勝利して、サルディスを占領した。

*エフェボイ:壮丁と訳されるアテネの18歳〜20歳の年齢の見習い兵。彼らは国境の守備や訓練に従事した。

*テーベ(テーバイ):一時将軍エパミノンダスの下でスパルタに勝利して(前371年レウクトラの戦い)、ギリシアの覇権を握ったポリス。アレクサンドロスに反旗を翻して町は破壊された。

(2021/03/06)

24お姫様抱っこの起源

今日は、ローマ建国当初の話です。

「ローマは一日にしてならず」の格言通り、ローマは帝国にいたるまでには長い歴史があります。

建国当時、ローマはイタリア半島中部のティベル川の河畔に建設された、半島に点在する集落のひとつにすぎませんでした。

伝説では建国は前753年(8世紀の中頃)となっています。

ローマ誕生の頃のイタリア半島は、北部には青銅や鉄を使用した高度な文明を持ったエトルリア人*、南部にはギリシア人が海を渡り、マグナ・グラエキア*と呼ばれる地域に植民活動・商業活動を行っていました。

ローマ人(ラテン人*の一派)は、ギリシア人と同じく、かれらもまたインドヨーロッパ系の北からの侵入民族で、北のエトルリア人と南のギリシア人の勢力の及ばない中部に定住しました。

初代の王となったロムルス*(前753〜15年)は町の拡大を狙い、周辺に住む人々の移住を奨励しました。

逃亡奴隷や殺人者でさえ受け入れてきたと言われています。

以後、ローマはあらゆる人々を受け入れる開放的な都市として発展していきました。

早い段階から北のエトルリア人、南のギリシア人など、周辺の進んだ異文化に触れ、それを取り込んできたことで、その後のローマは文化摩擦に苦慮することなく、領土の拡大に成功したといわれています。

ところで、

建国当初、男ばかりが増えたローマでは、女性不足の解消のために、隣国のサビニ人を祭りに招待し女性を略奪しました。

当然、両国は戦いになりましたが、妻にした女性たちが間に入り和解しました。

女性たちにしてみれば、自分の父親と夫との戦いであったからです。

女性を力ずくで奪ったローマの男にならい、欧米では、新郎が花嫁を抱き上げて、新居の敷居をまたぐ風習が残っています。

いわゆるお姫様抱っこの起源は、ローマ人の隣国の女性の略奪にあるわけです。

(坂本浩『知識ゼロからのローマ帝国入門』幻冬舎 2009年5月刊 31頁より)

<世界史ノート>

*エトルリア人:トスカナ地方を拠点とした、イタリア半島の先住民。民族系統は不明。

政治組織やアーチ工芸の土木技術は、ローマに大きな影響を与えた。独特な美術工芸品を残した。

*マグナ=グラエキア:ラテン語で大ギリシアの意。南イタリアのギリシア植民市群をさす。

前3世紀末にはタレントゥム1市を残し、すべてローマの版図に入った。

*ラテン人:半島中部のラティウム地方に定住した古代イタリア人。彼らの建設したローマがローマ帝国に発展した。ラテン語はローマ帝国の公用語になった。

*ロムルス:双子の弟レムスとともにローマ建国の伝説的人物。伝説ではローマ初代の王。

(2021/03/14)

25カエサルは、妻に愛をささやいたか?

古代ローマのカエサル*は、妻となる女性に愛をささやいたのだろうか?

もちろん、こうした問に典拠をあげて明確に答えることはできませんが、ある研究者の結論は、「否」です。

まず、カエサルの結婚歴について、少しばかりふれておきますと、カエサルの生きた時代は、およそキケロ*の時代と重なる前一世紀でした。

ローマの男児はおよそ14歳で成人とみなされました。カエサルは成人式を挙げる前にすでに婚約していました。相手は騎士身分ながら大金持ちの娘コッスティアでした。

しかし、彼が17歳の時にユピテル*祭司に指名されたためにこの婚約を解消しました。

ユピテル祭司となると由緒正しい貴族の娘と結婚する習わしだったからです。

そこでカエサルはキンナ*の娘コルネリアを娶ることになります。

コルネリアとの間には一女ユリアが生まれますが、彼が30歳を過ぎたばかりの頃、妻はなくなります。その後添えとして、ポンペイア(独裁者スッラ*の孫娘)を迎えます。

ところで、この妻ポンペイアをめぐってカエサルはスキャンダルに巻き込まれます。

カエサルの家で行われた女性だけの祭礼に、ある男が女装してカエサルの妻に不倫な関係を迫り、家からたたき出されると言う事件です。

この事件で、カエサルは妻ポンペイアを家から追い出して離婚します。

彼は離婚の理由に、「私の家族たる者は罪を犯してはならないのはもちろん、その嫌疑すらもかけられるべきではないと考えているからだ」(スエトニウス*『ローマ皇帝伝』「カエサル」)と答えています。

このカエサルの口実には、ローマ人の家族観について示唆するところが含まれています。

カエサルが嫉妬に狂って逆上したなどとは誰も思っていません。

彼はいった何をはばかって妻を追い出し、離縁したのでしょうか。

ローマ人古来の慣習からすれば、公権力というものは極めて制限されていました。

私人の関係にまで国家の刑事裁判権がおよぶことはほとんどありませんでした。

あるいは、家の内部の出来事をめぐる処理は、家父長の裁量にほぼすべてが委ねられていたと言った方が分かりやすいです。

そこで、姦通の嫌疑をかけられた妻女であれば、離縁するも処罰するも、夫あるいはその父親たる家父長の意のままでした。とりわけ姦通の現場が押さえられたときには、姦婦を殺害するばかりか姦夫に復讐することもできました。

つまり、「ローマ人の社会は家父長の権力が絶大でした」

家父長が幅を利かすのは、公権力が私的関係に干渉しないからであり、国家に対して家が自立しているからです。このような社会にあって、家あるいは家族はなによりも「家の名誉」あるいは「家名」を尊重することによって成り立っていました。

だから、姦通が事実であろうが濡れ衣であろうが、それは大したことではありませんでした。

意に介すべき事は、家名の尊厳なのです。

家の名誉を重んじる気風は、相互の愛情や信頼に基づく夫婦あるいは家族という観念を育むことはありません。

そこには、妻が夫の愛情や信頼を裏切ったと言う意識は希薄です。

言い換えれば、夫婦愛という観念はほとんど感知されていませんでした。

男女関係において、愛を語る対象は、同等・対等な人間関係でなければなりません。

すでに述べてきたようにローマは、男性社会です。(ギリシアと同様)

男と女は対等ではありえず、男女の差はあまりに歴然としていました。

夫婦愛に至る恋愛感情がめばえるには、男の世界が幅を利かせ、女の世界は片隅に追いやられていました。

相手がクレオパトラ*であれば、事情は少しばかり異なってきます。

圧倒するようなローマの覇権を背負ったカエサルといえど、彼女もエジプトの女王。

大将軍カエサルの威光に頼るようなふしがあったとしても、両者の間には支配者として対等に近いものがあります。

そこに政略上の駆け引きがなかったわけではないにしても、クレオパトラをローマの女性たちのように扱うわけにはいきませんでした。

彼はクレオパトラをやさしく見つめ、愛の言葉をささやいたに違いありません。

それは、今日でいう恋愛に似たところがあったと言ってもいいでしょう。

カエサルは、クレオパトラには愛をささやいても、妻には愛をささやかないのです。

(本村凌二『ローマ人の愛と性』講談社現代新書、1999年,120頁〜128頁)

<世界史ノート>

*カエサル:前100〜前44年。ローマの将軍・政治家。元老院に対抗して第1回三頭政治を結成してコンスルとなり諸改革を実施。ガリア遠征に成功して権力基盤を固めた後、ポンペイウスを打倒。前44年終身ディクタトルとなって独裁権を握ったが、ブルートゥスらの共和主義派に暗殺された。

*キケロ:前106〜前43年。政治家・散文家。共和政体を守る立場をとってカエサルに反対した。カエサル死後はオクタウィアヌスを支持したが、第2回三頭政治の成立で失脚し、暗殺された。『国家論』など哲学や弁論術に関する著作がある。

*ユピテル:ローマ神話の主神。古代ローマではローマ市の中心にユピテル神殿が建立され永くローマの守護神として崇められた。

*キンナ:前87〜84年、4回コンスル(執政官)を務めた政界の大立て者。

*スッラ:前138頃〜前78年。政治家・軍人。マリウスと抗争し、ミトリダテス戦争後帰国して、マリウス派を虐殺。ディクタトルとなり政敵を粛正して恐怖政治を行い、元老院の権威を回復する政策を実施。

*スエトニウス:紀元後70頃生まれ。伝記作家、博学者。主著『皇帝伝』は、ユリウス・カエサルからドミティアヌスにまで及ぶ12名の伝記。

*クレオパトラ:前69〜前30年。プトレマイオス朝エジプト末期の女王(在位:前51〜前30年)カエサルと結び弟王を打倒。カエサルの死後はアントニウスと結ぶが、オクタウィアヌスに敗れ自殺。

(2021/03/20)

26ローマ皇帝4題

今日は、ローマ皇帝4題と言うタイトルで、4人の皇帝の名言(3人は臨終に際しての言葉)をご紹介します。

初代ローマ皇帝アウグストゥス(オクタウィアヌス)*は、温厚な私人にして冷酷な支配者と言われています。

私人としてあるときと公人としてあるときとはまるで別人であったそうです。

一人の人間としては温情にあふれた友人思いですが、統治者となると緻密に計算し、冷淡にもなり、味方を切り捨てることもいとわなかったようです。

ところで、私人と公人とをたくみに使い分けたアウグストゥスは、最後の日に、

「この人生という喜劇で、私は自分の役を上手に演じたと思わないか」と友人達にわざわざ尋ねました。そして役者が終幕に語るお決まりの口上を付け足しました。

「この芝居がお気に召したら喝采を。そしてご満足でお引き取りを」

やがてすべての側近を遠ざけ、妻のリウイア*の両腕に抱かれながら、安らかに息を引き取りました。

臨終の言葉は、「リウィアよ、われわれの共に過ごした日々を忘れずに生きておくれ、さようなら。」紀元後14年8月19日、76歳を目前にしての永眠でした。(226頁〜232頁)

次に、暴君として名高いネロ*(母親殺し)の最後の言葉です。

紀元後68年、悪行の限りを尽くしたネロに反旗を翻し、各地の軍隊が立ち上がりました。

失脚したネロに元老院は公敵と宣言します。

追っ手に迫られ、もはや逃げ場を失ったネロは、自ら首に剣を突き立てて果てました。

享年31歳。彼の最後の言葉は「この世からなんと偉大な芸術家が消え去るのか」でした。(253頁)

次は、民衆にサービスする為政者 といわれた皇帝ウェスパシアヌス*の最後の言葉です。

ウェスパシアヌスは、軍人上がりでしたが、元老院貴族と折り合っていけるだけの政治感覚にも優れていました。

おかげで彼の時代は、政治権力は安定し国家財政も健全になり、小麦の無料給付、様々な見世物が提供されました(パンとサーカス)。

このような出来事が重なり、民衆にサービスする為政者の原像ができあがりましたが、死に臨んでも「余は神になりつつあるようだな」と冗談を飛ばすことを忘れなかったそうです。(261頁)

最後に晴耕雨読の皇帝 ディオクレティヌス帝*の言葉です。

ディオクレティアヌス帝は、ローマの「軍人皇帝時代」*(危機の三世紀)」と呼ばれる半世紀の混乱を収拾し、地中海世界にふたたび安定した秩序をもたらした人物です。

彼は、帝国を二人の正帝と二人の副帝で分担する四分治制(テトラルキア)*をしき、共同システムを導入しました。

そして、驚くべき事に、在位21年目の305年に、60歳で東の正帝の地位から退きました。

ディオクレティヌス帝は、クロアティア*のアドリア海沿岸にあるサロナ(現スプリト郊外)で引退しました。

引退後は、田園の豪華な別荘に住んで野菜作りに熱心でした。後継者争いが繰り広げられて、復位をすすめる声があがった時に、彼は「わしが菜園に植えたキャベツの世話にどれほど心をくだいているか、それがわかれば、そんな頼み事はできないはずだよ。」と答えただけだったそうです。

もちろん、腰を上げることもなく、311年の初冬、別荘で息を引き取りました。一説では自ら食を絶って死んだともいわれています。(306頁〜311頁)

(本村凌二著『興亡の世界史第4巻 ―地中海世界とローマ帝国』2007年8月刊、講談社より)

<世界史ノート>

*アウグストゥス(オクタウィアヌス):紀元前27年、元老院がオクタウィアヌスにおくった称号(尊厳者の意)。彼は、カエサルの姪の子で養子となる。前31年アクティウムの海戦で勝利し、元首政(プリンキパトゥス)と呼ばれた実質的な帝政を開始した。

*リウィア:前58生〜後29没。アウグストゥスの妻。皇帝家の後継問題にも関与し、実子ティベリウスが帝位に就くよう多大の努力を注いだ。夫の死後、ティベリウスの治世もその影響力は衰えず、ほとんどティベリウスの共同統治者と目された。

*ネロ:ローマ皇帝(在位:54〜68年)。治世の初期5年間は、近衛都督ブルス、哲人セネカの後見で善政をしいたが、前者が病死、後者が引退後、暴虐の性格を表し、母・妻を殺害した。64年のローマ市大火の罪をキリスト教徒に帰して迫害した。ガリアの反乱に端を発し、元老院・近衛兵に見捨てられ、ローマから脱出、自殺した。

*ウェスパシアヌス:皇帝在位69〜79年。ネロ帝が倒され、帝国の混乱の中で、配下の軍団によって皇帝に推された。内乱に勝利して秩序を再建し、帝国の繁栄を回復した。

*ディオクレティアヌス:ローマ皇帝在位284年〜305年。ドミナトゥス(専制君主政)を開始。軍人皇帝時代の混乱を収拾し、四分治制を開始して政治を安定させた。皇帝の権威を高めるために皇帝崇拝を強制し、キリスト教徒を迫害した。

*軍人皇帝時代:235年〜184年のあいだ、各地の軍団によって擁立された諸皇帝のこと。約50年間に26人の皇帝が即位した。一般兵士出身の軍人である皇帝が多い。

*四分治制(テトラルキア):帝国を四分し2正帝と2副帝で分担して統治する体制。外敵侵入への対応と反乱防止のため、ディオクレティアヌス帝が開始したが、後皇帝間の対立を招いた。

(2021/03/27)

27パンとサーカス

「かっては権力や権威や軍事などのすべてに力を注いでいた市民たちも、今では萎縮して、たった二つのことばかりに気をもんでいる。パンとサーカスだけを」

これは、2世紀はじめのローマの風刺詩人ユウェナリスの言葉です。

今日しばしば耳にする「パンとサーカス」は、上記の詩人の文句に由来します。

「ローマの平和(パクス=ロマーナ)」の泰平の世に求められた「パンとサーカス」は、民衆の堕落の代名詞のごとく口の端にのぼり、まるでありふれて言い古された台詞のように、「ローマの平和」と「パンとサーカス」は人類史上の繁栄と退廃の典型として脳裏に焼き付けられています。

ところで、実際「パンとサーカス」はどのようなものだったでしょうか。

パンの意味するところは、民衆への穀物の配給であり(そこにはぶどう酒や貨幣の分配なども含まれます)、サーカスは(今日では曲芸を指しますが、もともとの由来は円形競技場の楕円形コースを意味するキルクスcircus)、戦車競技や剣闘士の戦いなどの見世物を意味しました。

サーカスのような催し物は、軍事や収穫に関連する祝祭と結びついており、次第に祭日、つまり見世物の開催日が設けられるようになります。(年135日)

こうした見世物の開催は、穀物給付よりもさらに広範囲に多くの地方都市でも見られました。

しかし、いわゆる「パンとサーカス」が繁栄期の民衆の堕落を象徴するあだ花にすぎないのではなく、民衆に恩恵を施すと言う行為そのものが、為政者の栄誉を高めるものでした。

公職選挙で支持してもらうためにだけ、つまり権力の獲得のためにだけ、富裕な実力者は恩恵を施すのではなく、彼らにとって、為政者たる権威が認められていることこそ大切でした。

為政者の尊厳は、民衆が活気づき歓呼して親愛の情を示すときこそ浮き立ったのです。

(本村凌二・中村るい『古代地中海世界の歴史』ちくま学芸文庫、2012年11月刊、191−92頁より)

<世界史ノート>

*ローマの平和(パクス=ロマーナ):アウグストゥスから五賢帝時代までの約200年におよぶローマ帝国最盛期。

*ユウェナリス:風刺詩人。紀元後2世紀初期に活躍。ホラティウス、マルティアリスと並んで、古代の最も有名な詩人の一人。15篇の詩が存在するが、第6編は女性に対する辛辣な攻撃で有名。

(2021/04/03)

28古代ローマ市民の子供たち

古代ローマにおいて、生まれた子供が、ローマ市民の社会に迎え入れられるためには、まずローマ市民のファミリア(「家」)の一員として認められる必要がありました。

そのためには、家父長(パテル・ファミリアス)による認知が必要でした。

ローマの場合、家父長は子供以下のファミリアの構成員に対する生殺与奪権を有していました。その権限は、奴隷に対する主人の持つ権利になぞらえられています。

この認知は、「幼児の取り上げ(抱き上げ)」と表現されました。

この家父長による認知が必要なことは、逆に認知がなされない場合のあることを示していました。

実際、多くの史料から、様々な理由で、家父長によって認知されず、遺棄された嬰児に関する記述が見いだされます。

遺棄された子供たちが、死亡せずに拾われた場合には、拾った者の奴隷となりました。

その後、運が良ければ、解放されて市民となることもありました。

幸いにして、家父長に認知された子供は、出生後、八日ないし九日目に「浄めの日(ディエス・ルストゥリクス」を迎えます。

饗宴が催され、この日を境に、子供は名前で呼ばれます。

また、ブッラと呼ばれる魔除けの金のメダルを首からぶら下げます。

このメダルは、自由人として生まれたことの証明でもありました。

幼児期の子供たちにとって、大きな存在であったのが、乳母と家庭教師です。

もちろん、ある程度富裕な家庭に限られていたと思われますが、乳母と家庭教師、特に前者は紀元前後のローマ社会においては、広く普及していたようです。

ローマ市民の子供たちは、おおよそ七歳ぐらいまでの幼児期を、この乳母と家庭教師のもと、家の中で過ごしました。

さて、ローマ市民たちの子供が、初めて家の外の社会に触れるのは、学校、とくに初級の学校でした。

初級学校は、「文字学校(ルードゥス・リッテラールム」と呼ばれ、読み書きと算数を教えていました。

初級学校を終えると、一部の裕福な家庭の子供たちは、もっと上級の文法教師と修辞学教師のもとに通います。

ローマの市民社会では、ギリシアやヘレニズム世界の教育において重視されていた哲学、自然科学、歴史、地理などは重視されず、法廷での弁論や政治上の演説を行うための修辞学の修得が、教育の最大の目的でした。

このような学校を経て、ローマ市民は本格的に社会に巣立つことになります。

その時期は、現実には様々でした。

多くの市民は、せいぜい初等教育を出たのみで、早くから生計のために社会に出たと考えられます。

一方、上層市民の子弟は、文法教師・修辞教師の教育のもとでの教育を経て、社会に巣立ちました。

その時期は、年齢的には十六〜七歳で、ローマ市民の男性にとっての成人年齢とほぼ一致していました。

ローマ市民の男性にとっての成人とは、軍務につくことが可能となることでした。

十六歳になった少年は、魔除けのブッラを神殿におさめ、兵員名簿に登録されて、子供服から大人の服(市民服:トーガ)へと衣をかえます。

成人となった男性は、さらに軍務や法廷での見習いの訓練期間を経て、本当の意味での成人となります。

政治を志す市民の場合は、公職者としてのキャリアを歩み始めることになります。

なお、女性は、結婚とともに成人と見なされました。

(島田誠『世界史リブレット3 古代ローマの市民社会』山川出版 1997年1月刊66〜72頁より)

(2021/04/13)

29ローマ人の死生観

今日は古代ローマ人の死生観について、お話ししたいと思います。

ローマ人の死生観を考えるときに、死後も生き続けるという希望はひそやかでしかなく、むしろ、死によって無に帰すると言う観念が何よりも注目され、ある意味では、徹底した虚無感がにじみ出ているようです。

数多く残る墓碑の中には、この世を去る者の死生観や残された者の悲哀をつづるものも少なくありません。

以下、虚無と共に人生の安らぎやおかしみすら語りかけるいくつかの墓碑を紹介します。

「道行く人よ、私が語るのはわずかばかりだから、立ち止まって呼んでおくれ。

ここにあるのは美しい女性のほとんど美しくない墓なのです。

その名を両親はクラウディアと名付けました。

彼女は夫を心から愛していました。

二人の子供を産みました。その一人は地上に残され、もう一人は地下に眠っています。

楽しげに語り、好ましい足取りでした。

家のことによく配慮しました。羊毛を紡ぎました。

私はもう語りました。行きなさい。」(CIL I 1007/B.52)

「幸運は多くの人々に多くのことを約束するにしても、

誰もそれを果たしてはくれない。

日々刻々と行きなさい。

なぜなら、何ものも自分のものとなることはないのだから」(CIL I 1010/B.185)

「もし美徳と気概にふさわしい財産を私がもっていたならば、

貴方に立派な墓碑をここに建てたことだろうに。

今や死者となれば誰もが同じ事をよく知るのだから、それで十分である」(CIL VI 15225/B204)

「愛苦しい女児を嘆き悲しまねばならぬ。

この子はこの世に生まれなければよかったのに、

ゆくゆくはとても美しくなるはずの少女が

この世にやって来て、すぐに戻っていくのが

自然の定めであり、両親の悲嘆であるならば。

彼女は半年と八日間生きていた、それと共にバラが咲き誇り、すぐに散ってしまった」(B.216)

「道行く人よ、この墓に小便をかけないでおくれ、

ここに蔽われた人間の骨がお願いしているのです。

でも、もし、貴方がありがたい人なら、[酒を]混ぜて私に飲ませてくれたまえ」(CIL VI 2357/B.838)

死すべき人間であるなら、かぎりある命をできるだけ晴れやかに楽しくすごそうではないか。

このような生と死をめぐる思いの底にひそむ虚無感を徹底すれば、次のような墓碑になりました。

「我々は無である。考えてもごらん、これを目にする人よ。我々人間はなんと瞬くうちに、無から無へと回帰することか」(CIL VI 26003)

諦念と虚無感がただよっていますが、このような感傷はありふれたものでしたから、定型の略語すら生まれました。

それは頭文字だけを使って、NF F NS NC (non fui, fui ,nonsum, non curo)

その意味するところは「私は存在しなかった、私は存在した、私は存在しない、私は気にしない」(CIL V 2283)

地中海世界に大帝国を打ち立てたローマ人の心に去来していたもの。

そのきらびやかさの底に流れる諦念には驚くものがあります。

ローマ法を磨き上げ、土木建築技術の粋を集めるほど現実感覚に優れていた彼らは、

だからこそ、限りある命をより良きものにと願い、栄誉に憧れ、やがて悦楽を求めたのかもしれません。

(本村凌二『ローマ人に学ぶ』集英社新書、2012年、109頁〜124頁)

(2021/04/17)

30哲人セネカの死

今日は古代ローマの哲人政治家セネカの最後の時のお話しをしたいと思います。

セネカは、ストア派の哲学者として有名ですが、若い頃のネロの家庭教師を務め、ネロが皇帝に即位するとその助言者として要人(コンスル)になりました。

しかし、ネロが暴君としての性格をあらわにし出すと、セネカの影響力も失われ、引退を決意しました。

引退後、彼を待っていたのは、暗殺計画の陰謀事件に関与したかどでのネロの自害命令でした。

恐らく無実であったと思われますが、セネカはそれを甘んじて受けました。

セネカに死が告げられたとき、セネカのまわりにいた友人たちは涙ぐんでいました。

セネカは、彼らの気力を奮い立たせるかのように、くだけたり厳しくなったりしながら語りかけました。

「諸君は哲学の教えを忘れたのか。不慮の災難に備えて、あれほど長い間考え抜いた決意はどこへ行ったのか」(タキトゥス『年代記』XV 60−61)と諭したそうです。

タキトゥスはセネカの最後を事細かに記述しています。

最後の時が訪れたとき、セネカは妻パウリナを抱き寄せ、自分との思い出に慰めを見出すようにとなだめました。だが、妻は「私も死ぬ覚悟でいます」ときっぱり言い切りました。

愛妻の行く末を案じたセネカはその毅然とした覚悟を受け入れ、二人は一緒に腕の血管を執刀医に切り開かせました。

だが、老齢のセネカは出血が少なく、次に足首と膝の血管も切らせました。

そして、苦痛に身もだえる姿をお互いに見ないで済むように、妻を別室に引き取らせました。

セネカは、自分の死が目前に迫っていながら、心には語りたい気持ちがふつふつとわいてきて、写字生を呼びつけて、その高尚な思想の大部分を口述筆記しました(後日出版される)。

それでも死はなかなか訪れません。毒薬(毒人参:コーネイオン)を飲んでも、手足が冷え切って効き目がありません。

ついには、温かい風呂に入り、次いで発汗室(サウナ)に運ばれて息絶えたそうです。

あらかじめ遺言してあったように、葬儀も行われず、遺体が焼かれただけだったといわれています。

(本村凌二『ローマ人に学ぶ』集英社新書、2012年、131頁〜135頁)

<世界史ノート>

*セネカ:前5/4年〜後65。古代ローマのストア派の哲学者。ネロ帝の母アグリッピナの関与で若いネロの家庭教師になり、ネロが皇帝に即位するとコンスルとして宮廷政治に関わった。引退後、65年に陰謀事件に関わったとしてネロから自殺を強要された。

*タキトゥス:55頃〜120頃。ローマの歴史家で元老院議員。主著『年代記』や小品『ゲルマニア』などがある。『年代記』は、アウグストゥスの死からネロの死まで(14〜66)の出来事を年ごとに記述した歴史書。

(24/04/2021)

31セネカの言葉

今日は、前回の哲人セネカのいくつかの言葉を紹介したいと思います。

セネカは、政界を離れて隠遁生活に入ると、おびただしい著作を残しますが、その多くは、彼より数年年下のユニオル・ルキリウス(シチリア島の属州管理官)のために書かれたものでした。

『ルキリウス宛ての倫理書簡』(普通『倫理書簡集』の表題で紹介される)という膨大な書簡が残されていますが、これは私的なものではなく、一般に読まれることを前もって想定した公開書簡でした。

124通に及び、すべての書簡が「セネカがルキリウスに挨拶する」で書き始められ、「ご機嫌よう」で終わります。大まかに言えば、いかにしてストア学徒であるべきかを述べたものだといえますが、その助言は当時のローマの日常生活の細部まで及んでいます。

ここでは、この書簡集などからいくつか紹介します。

「ルキリウスよ、あらゆるものは他なるものであるが、時間だけはわれわれのものである。」(倫理書簡集1,3)

これはセネカの有名な言葉の一つですが、すべてのものは自分が所有するものではないが、自分がその中に置かれた時間だけは自分のものである、と述べています。

同じく「人生の大部分は道にはずれたことをしている間に、最大の部分はなにもしない間に、そして全人生は余計なことをしている間に、手からこぼれ落ちてしまう。」(倫理書簡集1,2)

時間が自分のものであるからこそ、手からこぼれていく時間を守らねばならないと諭しています。

時間がないという人に対して、

「わずかしか時間がないのではなく、むしろ多くの時間を浪費しているのだ」(『人生の短さについて』I 3)

時間が短いといって嘆いてはならない。むしろ自分の時間をいかにすごすかである。逆に無駄な時間をどれだけ長く生きても意味がないのだと。

セネカは、人は財産を守ることには貪欲であるが、時間を使うことにおいては浪費家だと言っています。人が持っている時間というのは、自分でこれだけあると考えているよりも、実際にはずっと少ないのだと。

「君たちは永久に生きられるかのように生きている」(『人生の短さについて』III 4)

「無為に過ごした80年は何の役に立つというのだろうか。その人は生きたのではなく、人生をためらっていたのだ。死ぬのが遅かったのではなく、長い間死んでいたのだ。」(『倫理書簡集』93,3)

人は長命を願いますが、セネカによれば長命そのことに大切な意味があるわけではなく、無為に過ごすことは死に等しいことであったようです。

最後に、私たちが日々死につつあることを自覚しつつ、生きることの大切さを考えることは、ストア哲学の重要な思想でした。

セネカは「川の流れは瞬時もと留まることなく流れゆくが、人間の場合には川の流れほど明確ではないにしても、その一瞬一瞬が死である」(『倫理書簡集』58,23)

(これなどは、鴨長明『方丈記』冒頭の「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」の一節を想起させる)

別の書簡ではより端的に、

「私たちは日々死につつある」(cotidie morimur)(『倫理書簡集』24,19)と言う表現を用いています。

つまり、生きることは同時に死につつあるわけで、最後に大きな結末を迎えることにすぎない。とすれば、無駄に長命を望むよりも、できるだけ満足のいく生をいきるほうがよい。

これが、セネカの(ストア派の)考え方のようです。

國方英二『ギリシア・ローマ ストア派の哲人たち』中央公論新社、2019年、129〜133頁)

(01/05/2021)

第2章 アジアの古代文明

32インダス文明滅亡の謎

紀元前3000年から前1500年頃にわたって、ある民族がインダス川の流域に生存し、整然とした一定の計画のもとに、宏壮(こうそう)な諸都市を建設していました。

そして、その住民は非常に発達した青銅器文明を築いていました。

いわゆるインダス文明*です。

この文明の遺跡の存在は、すでに1852年に、当時インドを植民地化していたイギリス人が鉄道の建設工事をしていた際に発見していました。

イギリス人技師たちは、これらの遺跡の重要性に気づかず、これらの都市のレンガを壊して、鉄道の枕木の敷石にしてしまいました。今日、カラチームルタンーラホールを結ぶ鉄道は、この古代都市の破片の上を走っているわけです。

インダス文明を代表する都市遺構であるハラッパー*とモエンジョ=ダーロ*(シンド語で「死者の丘」の意)に本格的な発掘調査が入るのは、それから半世紀以上も経った1920年代でした。イギリスの考古学者マーシャルに率いられたインド考古調査局が両遺跡の発掘を開始し、さらに多くの遺跡が見出され、文明の全体像が浮かび上がってきました。

さて、そのインダス文明の諸都市は一説によれば前1800年頃から衰退を始め、200年から300年後に消滅します。

最初にインダス文明滅亡の定説となったのが、インドに進入したアーリヤ人*(インド・ヨーロッパ語族)による破壊説です。

ウィーラー(インド考古学界の重鎮:20世紀半ばに活躍)はインダス文明の終末期とアーリヤ人のインド進入の時期がほぼ前1500年頃であることに注目し、都市文明は遊牧民アーリヤ人によって滅ぼされたと考えました。

しかし、今日アーリヤ人の進入の推定年代(前1500年頃)とインダス文明の衰退期(前1900〜1800年頃:放射性炭素による年代測定)とが年代的に符合しないことがわかり、アーリヤ人による滅亡論は否定されるようになりました。

アーリヤ人による破壊説の他にも、寒冷化を含む地球規模の気候変動、地下水位の低下と塩害、土地の隆起による河の異常氾濫と川筋の変化、およびそれによる土地の生産力の衰えなど、さまざまな原因が可能性として挙げられています。

また、文明滅亡の要因として、環境破壊による地球の乾燥化なども取り沙汰されてきました。

かって、インダス文明では焼きレンガの製造のために森林が過度に伐採され、それがもとで乾燥化・砂漠化が進行して文明に打撃を与えたのだと。

しかし、現在では、この地域を含む地球の広い範囲で、気候が乾燥化する傾向にあったことがわかっており、豊かな森などもともと存在せず、インダス文明の焼きレンガも木材以外の燃料を用いて作られたようです。

最近の説では、インダス文明解体にあたっては、多くのインダス諸都市にとって死活に関わる重要性をもっていた河川の流路が変わったことによる打撃が大きかったであろうと推測されています。

前2000年頃、インダス川の河口周辺で地盤が隆起し、出口を失って洪水が多発し、これに伴い土地の生産力が衰え、農業が痛手を被ります。

余剰生産物が途絶え、流通にも支障が生じます。氾濫の頻発により大河の川筋も変わり、インダス諸都市から流れが遠ざかってしまいました。

現在涸河床(こかしょう)となっているガッガル・ハークラー河(インダス川の支流の一つ。この周辺からインダス文明の諸都市の遺跡が発見されました)が流域の乾燥化の進行によって干上がってしまいました。これにより、放棄を余儀なくされた都市も出たようです。

インダス文明の東への広がりも、湿潤な地を求める動きの反映であると言う説も出ているようです。

乾燥化や流路の変化は水系を分断し、既存の水上交通網を破壊させたに違いなく、こうしたさまざまな事態が連鎖的にインダス文明を襲い、文明全体を衰運に導いたと考えられています。

(後半部は山下博司『古代インドの思想―自然・文明・宗教』ちくま新書、2014年、92〜95頁から引用)

<世界史ノート>

*インダス文明:前2600年頃〜前1800年頃。インダス川の中・下流域を中心に成立した青銅器文明。焼きレンガを使用した住宅・倉庫・沐浴場・排水講・道路などを特徴とした都市文明。動物や地母神が刻まれた印象が多く出土するが、インダス文字は未解読。

*ハラッパー:インダス川中流域、現パキスタン領パンジャーブ地方にあるインダス文明の代表的遺跡。1921年にインダス文明の遺跡として確認。

*モエンジョ=ダーロ:インダス川下流域。現パキスタン領シンド地方にあるインダス文明の遺跡。1922年に発見。名称はシンド語で「死者の丘」の意。城塞と市街地から構成されている。

*アーリヤ人:インド=ヨーロッパ語族。原住地の中央アジアで遊牧生活をおくっていたが、前2000年頃に移動を開始。イランやインドに戦車を活用して進入定住。

(2021/05/08)

33 インダスの「水洗トイレ」

都市であれ農村であれ、水は人間の暮らしにとって不可欠なものでした。水をどのように得るか、ということがまず最大の関心事であることは当然ですが、ことに人口稠密(ちゅうみつ)な都市にとっては、汚水となった水をどう排水するか、といった処理法もまた大きな問題でした。

この排水処理の問題は、日本はもとより欧米においても、比較的近代になってから意識されるようになってきたことですが(中世のヨーロッパの都市は平気で2回の窓の外から汚水を捨てていました)、何と今から4000年も前、インド亜大陸の西半を覆って展開したインダス文明においては、モエンジョ・ダーロ、ハラッパーをはじめ多くの都市遺跡に見られるように、我々現代人の目から見ても驚くばかりの、見事な排水設備がすでに備えられていました。

ところで、生活用水は、もっぱら井戸から得ていました。インダス川の潤す大地は、人々に比較的容易に水を提供しました。井戸は中庭の一角を占めるのが普通ですが、やや入り口に近いきわ、もしくは家の外側に隣接するようなところに置かれました。それは、排水が容易に家の外に導かれるための配慮でした。

また、井戸のまわりは窯焼きレンガをびっしりと敷き詰めて、約2×3メートルほどの沐浴(いわゆる身体を洗い清める)用の空間となっていました。

そして、そのまわりには一段とレンガを高く積んで排水が外に流れ出ないようになっていました。そして、その一角に(やや外壁よりのところに)排水口が開かれており、水は壁を突き抜けて戸外に出て、道路に暗渠となった下水道へと通じるようになっていました。

トイレも浴室の側、通常浴室と外壁の間にありました。レンガ積みの足場はありますが、汚物を溜め込む方式ではなく、くみ置きの壺の水で流すか、さらに浴室の水がそこを通過して、下水溝へと送り込まれるものもありました。

つまり、合理的な「水洗トイレ」でした。

また、台所にも、各種の排水設備がありました。多くの場合は床に埋め込まれた甕(かめ)が下水留めとして機能して、底に開けた穴から滲み込み式で汚水を処理する形のものでした。しかし、ときには、埋めた甕は一種の浄化槽か沈殿槽としての役割をはたし、その上澄みのみが、さらに戸外の下水槽へと導かれました。中には、一種のダストシュートすら備えた例もありました。

建物は2階建てで、2階の様子はよくわかりませんが、階上で水を使ったらしく、1階の壁の中を排水用の土管が走っている例もありました。つまり、2階にも台所、水洗トイレ、浴室が備えてあった可能性があったようです。(排水用土管が屋上の雨水の排水用の可能性もあるが、研究者は生活排水の処理用土管と想定)

さて、戸外に導かれた水は、一部は汚水槽などを通じて地下に滲みこみ、すべてが下水溝を通じて排水されたわけではありませんが、下水溝そのものは焼成レンガをしっかりと組み合わせ、上に石やレンガをかぶせて暗渠とするか、ときには継ぎ口の陶管を地下に配して、さらに先の下水溝へと排水を導くようになっていました。ときに段差をつけたり、T字にぶつかりあう下水溝は、やがて大通りの本下水講に至ります。そして、そこには、恐らく定期的に汚物を処理するためのマンホールまでついていたようです。

このような排水設備のありかたは、他の古代文明はもとより、ずっと時期の遅れた都市にも類例をみないものでした。

確かに、戸外に排出されても、必ずしもそれが下水溝につながらないごく短い排水口の例もあり、大通りの本下水溝も市街の先はといえば垂れ流し状態で、結局はしみこみ式を待つ仕組みであったようです。

しかし、それでも少なくとも家の中で、なぜ「水洗トイレ」まで、備えたのか、という点は一考に値します。

おそらくそれは、近代的な意味からする衛生観念からではなく、のちのヒンドゥー教にもいっそう強く意識される「浄―不浄」の概念と結びついていたのではないかと考えられます。

モエンジョ・ダーロには、大浴場(沐浴場)がひときわ目立つ建物として中心を占めていまいたし、各戸の浴室も、身体を洗うというよりも、日々の儀礼的沐浴の場としての意味をもっていたのではないかと考えられています。

(小西正捷「コラム:インダスの「水洗トイレ」」『週間朝日百科 世界の歴史15』朝日新聞社、1989年、E-73)

(2021/05/15)

34ブッダ(仏陀)―知恵と慈悲の人

ブッダの教え(その1)

ブッダとは、「悟り」を開いた人という意味で、本名はガウタマ=シッダールタ。尊称はシャカ=ムニ(シャカ族の聖者・賢者の意:シャカ族の王子として生まれました。)

ブッダの思考法は合理的、科学的です。(1)彼は人間の生活が苦に満ちているという認識から出発します。(2)そして、それには原因があると考えます。(3)原因があるならば、それを取り除けばよい。(4)それを取り除くための方法はなにか。

以上の思考過程をまとめたのが「四諦(してい)」(苦・集・滅・道:4つの真理)、これなどは医者が行う診断・治療の過程と似ています。そして、その実践が「八正道(正しく見る、正しく考えるなどの8つの正しい生活)」でした。彼は極端な快楽や苦行を避け、中道に立ち生活全般の浄化を強調しました。

彼の言葉をいくつか紹介します。

「戦場で100万の敵に克つひとよりも、一人の己に克つひとの方がまさっている(『ダンマパダ』103:最古の原始経典の一つ)」このように自己の救済に専念することを勧める仏陀の教えは、一見利己的なように見えますが、しかし、すべての人に「利己的であれ」と説くことで、結局それは利他的な教えとなるといいます。

「すべての者は笞を恐れ、すべての者は生をいとおしむ。おのが身にひきくらべ、殺すなかれ、殺さしむなかれ『ダンマパダ』(130)」

しかし、ブッダの優しさは彼の言葉よりも、彼の態度によくうかがわれます。弟子や信者に対する彼の話し方はつねに穏やかで、物腰は静かでした。彼の目の優しさは牛の目にたとえられ、歩き方は象のそれにたとえられます。

これなどは、ある研究者によれば、才気活発で激しい性格のイエス・キリストとは対照的であるといいます。

最初にお話ししたように、ブッダは人間の生活は苦に満ちていると考えました。そして、その人間の苦の原因の一つには欲望がありました。

欲望は満たされなければ苦を生み、満たされても新たな欲望を生み、つねに人を渇いた状態に置きます。ブッダが欲望(渇愛かつあい)の中に愛欲を含めたことに注意しなければなりません。「愛より憂いが生じ、愛より恐れが生じる。愛を離れた人には憂いがない。どうして恐れることがあるだろう『ダンマパダ』(212)」

彼は愛欲を慈悲とは全く次元の異なるものとして捉えていました。

我々現代人は、「愛欲」と「慈悲」を「愛」という一言で呼び、両者を混同しています。

我々は恋愛を愛と称して、美化してやみません。恋人というものは自分の欲望を追求しているのに、相手のために自分を犠牲にしていると錯覚している存在だといいます。

例えば、恋人は自分の献身が相手に受け入られないと、激高しますが、それこそ恋愛が自分のための行為にすぎないことを明らかにしているのに、そのことに気づいていません。

つまり、「恋愛」は利己的な物であり、「慈悲」は利他的な物です。

ブッダの愛は、慈悲の愛であり、恋愛の愛ではありません。

この2種類の精神的現象を「愛」の一言で表現する我々には、ある意味で、人間の本質が見えにくいのかもしれません。

(定方晟「ブッダとマハーヴィーラ」『週間朝日百科 世界の歴史8』朝日新聞社,

1989年、C50-54)

ブッダの教え(その2)

ブッダは、生きることを「苦」と見て、そこから脱するための道を求めました。

そして、その原因が、諸行無常(あらゆる存在は移り変わる)という真理に気づかず、無常である存在に執着するところにあることを知りました。人間はいつまでも生き長らえることなどできず、また最愛の人ともいつかは死別します。

こうした諸行無常の真理をわきまえない無意味な願望が煩悩であり、その煩悩のとりことなった凡人は、迷いの内に輪廻転生を繰り返すと見ました。

従って、苦から自由になるためには、真理を悟ることによって煩悩の火を消さねばなりません。

煩悩を断った状態が解脱、すなわち悟ることでした。

ブッダは、このような解脱をえるためには出家し、正しい修行生活を送らねばならないと説きました。

八正道と名付けられるその修行法は、苦行と快楽の両極を廃した中道に立つものでした。

(山崎元一『世界の歴史3 古代インドの文明と社会』中央公論社、1997年、122頁)

(2021/05/22)

35ブッダ(仏陀)―その生涯

ブッダ(本名ガウタマ=シッダールタ)は、紀元前463年頃(異説564年)、ヒマラヤ山脈に拠っていたシャカ(シャーキャ)族*の王族の家に生まれました。

生誕地はネパールのルンビニー園。里帰りをして臨月を迎えていた母親のマーヤ夫人がルンビニー園に遊びに行き、右手でアショーカ樹の枝をつかんだとき、右の脇の下からシッダールタが誕生したと言われています。

現在、ここにはマウリヤ朝*のアショーカ王*が建てた石の円柱とマーヤー夫人を祀る堂が残っています。(マーヤー夫人は、シッダールタを生んだ後直ぐに亡くなっています。)

この円柱はドイツの考古学者フユーラーが1895年に発見した物で、下部にはブラーフーミー文字*で詔勅文が残っています。

「神々に愛され、温容ある王(=アショーカ王)は即位灌頂(かんじょう:インドで国王即位の時に、頭頂に四大海の水を注いだ儀式)ののち二十年を経て、みずからここに来て祭を行った。ここでブッダ・シャカムニは生まれたもうた(のを記念するためである)。ルンミニ(ルンビニー)村は税金を免除せられ、また(生産の)八分の一のみを払うものとされる」

この碑文によって、ブッダがこの地で誕生したことは疑いなく、同時にブッダが実在した歴史的人物であったことも疑いないとされています。

さて、簡単に彼の生涯を追いますと、シッダールタは生後すぐに母を失いますが、叔母の手で何不自由なく育てられ、結婚して一児をもうけます。しかし、感受性豊かな彼は、恵まれた環境にあっても老・病・死を始めとする人生の問題に悩み、二十九歳の時に妻子を捨てて出家します。

出家したシッダールタは、六年の間苦行に専念しましたが、満足な成果は得られず、そこで苦行を止め、今日のブッダガヤーの地に移って、菩提樹の下で静座・瞑想に入り悟りを開きました。時に三十五歳の時でした。これ以後、彼はブッダ、シャカムニと尊称で呼ばれる事になります。その後45年間修行と教化の日々を送り、八十歳になった時、故郷への帰途クシナガラ(現クシーナガル)病死します。

ちなみに、生誕の地ルンビニー、悟りの地ブッダガヤー、最初の説法の地サールナート、そして亡くなったクシナガラがブッダの四大聖地となっています。

次に彼の永眠についてですが、彼の臨終の有様は、原始仏教聖典のなかにわりあいに詳しく述べられています。

彼は信者である鍛冶工チュンダのささげたきのこ料理に中毒して下痢を起こしたと伝えられています。

病み衰えたブッダは、クシナガラへの苦しい歩行を続けながら、愛弟子アーナンダをかえりみて、あえぎあえぎ言いました。

「アーナンダよ、この木陰(シャーラ:サーラの樹)に衣をたたんで敷いてくれ。私は疲れた。アーナンダよ、水を一杯汲んできてくれ、私は喉が渇いてたまらない。」

こうして彼は弟子や信者たちに見守られながら、安らかに息を引き取りました。それは、いささかも曇りや汚れを残さない、しめやかな愛情と親和感に満ちた臨終であったと言われています。

クシナガラのシャカ入滅の場所は、現在公園になっていてストゥーパ(塔)*の遺跡と並んで、中心に寺院(涅槃堂)が建っていて、そのすぐ前にシャーラ(サーラ)の樹があります。

『平家物語』に「沙羅双樹(さらそうじゅ)」といわれるそれですが、もちろん、ブッダが「この木陰に…」といって永眠した当時のものではありませんが、代替わりして今日に及んでいると思われます。

後日談ですが、ブッダの死後、その遺骸は火葬に付されますが、八つの種族がその遺骨を得ようと争ったので、遺骨を八等分して各種族がそれぞれ自分の故郷に持ち帰り、ストゥーパ(記念の塚:塔)を建ててそのなかに収めました。

さらに後に、真偽は不明ですが、アショーカ王が掘り出して、それを八万四千のストゥーパに分け納めて安置したという伝説があります。

そして、1898年、インドのウッタル・プラデーシュ州の北の国境に近いピプラーワーというところで、古墳を発掘したところ(英考古学者ウィリアム・ペッペ)、そのなかから遺骨を納めた壺が発見されました。それには、西紀前数世紀の文字で「釈迦の遺骨」である旨が刻印されていました。ブッダの真実の遺骨(真舎利:ブッダの遺骨)とされています。その舎利壺は、今カルカッタの博物館に厳重に保管され、中の遺骨は仏教徒であるタイの王室に譲り渡されました。さらに、その一部は日本の仏教徒に譲られ、現在では名古屋の覚王山日泰寺(かくおうざんにったいじ)に納められています。

(中村元『古代インド』講談社学術文庫、2004年、119-145頁)

<世界史ノート>

*シャカ(シャーキャ)族:ガウタマ=シッダールタの属していた、ネパールの部族。コーサラ国に征服される。

*マウリヤ朝:前317頃〜前180年頃。インド初の統一国家を樹立したマガダ国の王朝。チャンドラグプタがナンダ朝を倒して創立。都はパータリプトラ。

*アショーカ王:マウリヤ朝第3代の王(在位:前268頃〜前232年頃)。仏教に帰依し、第3回仏典結集やスリランカへの布教を行う。

*ブラーフーミー文字:南アジア、東南アジア、チベット、モンゴルなどの文字体系の祖。

*ストゥーパ(塔):もとはブッダの遺骨を納めるための建造物。

(2021/05/29)

36仏教はなぜインドで滅んだか

仏教はほとんど東洋全域にひろまり、東洋人一般に信仰されていますが、仏教の発祥地インドでは、現在仏教はほとんど残っていません。

仏教は、グプタ王朝期*(4世紀中頃〜6世紀中頃)に衰え、イスラーム教徒の武力による壊滅的打撃を受けて、13世紀以後には、ふたたび興ることはありませんでした。

今日は、その原因についてお話ししたいと思います。

最初に挙げられるのが、仏教はもともと合理主義的な哲学的な宗教であったことです。そのために、ややもすれば一般民衆に受け入れられにくい傾向がありました。仏教は呪術・魔法のようなものを排斥しました。それのみならず、バラモン教*で行う祭祀をも無意義として排斥しました。また、インドの社会に伝統的なカーストという階級制度に反対して、すべての人は平等であると唱えました。そのために、階級的な差別を立ててこれを固守しているバラモン教とは氷炭あいいれないものとなりました。バラモン教はいうまでもなくインドの民俗宗教で、これに土着信仰などが吸収・融合されて成立したのがヒンドゥー教*です。

こういうわけで、伝統的な仏教教団は、ややもすれば、バラモンに帰依しているインドの一般民衆から離れて、独善的・高踏的態度を保つ傾向が見られました。

仏教の内でも、伝統的保守的な仏教は「小乗仏教」*と呼ばれましたが、それは主として社会の上層階級の支援後援のみをめあてとして、当時の支配階級である王侯・貴族・富裕な商人などの後援支持を受けていました。また、教団そのものが、いわば地主または利子生活者に堕していました。当時の僧侶は、民衆から離れて、奥深い大寺院の中で一人瞑想にふけるか、あるいは煩雑な学問の遊戯にふけっていました。彼らは民衆と苦しみ、民衆を救おうとする精神はありませんでした。すなわち伝道精神が欠けていました。

「大乗仏教」*の場合でも、大教団を形成した頃になると、やはり同様な傾向が現れました。「大乗仏教」は非常に深淵高尚な哲学や論理学を発達させたけれども、それが発達の頂点に達した頃には、やはり、大寺院の奥深いところで論議されているだけであって、一般民衆の間には普及しませんでした。これらの大寺院はやはり、王侯に保護され、荘園の経済力によって維持されていました。一般民衆は、あいかわらず太古さながらの呪術的な祭祀を行い、迷信を信じていました、仏教の学問は民衆から離れていました。それゆえ、イスラーム教徒が進入してインドを征服し、従来の支配階級が没落すると共に仏教も姿を消してしまいました。

また、遊離していた民衆に近づこうとした仏教の運動もなくはありませんでしたが、(例えばタントラの宗教:民間の卑猥な宗教:男女の性的結合を絶対視)かえって民衆の信じていた呪術などや低級な迷信に抱き込まれて、堕落してしまう結果となってしまいました。

さらに、インドにおける仏教教団の弱点としては次のことが指摘されています。

仏教教団は在俗信者のことをあまり問題とせず、強固な俗人信徒の教団組織を形成しませんでした。ヒンドゥー教諸宗派がしていた、在俗信者と密接な関係を保ちつつ、それを指導する努力をしませんでした。

ことに仏教はバラモン教とは違って、家庭の内部に宗教的な儀式を持ち込みませんでした。

バラモン教は人間の一生の各重大な時期に、つねに呪術的な宗教儀礼を行っていました。

すなわち、出生、命名、結婚、死亡などの際には、とくに定められた複雑な宗教儀式を行いましたが、仏教はこれらすべてを無視して、排斥しました。どこまでも迷信排斥の立場を取りました。しかも、これらの宗教儀礼を排斥したあとに、家庭と結びついた宗教儀礼の代替となるものを置きませんでした。今、日本で仏教の本質のように思われている葬儀や法要なども行いませんでした。

すなわち、個人の家庭生活の内部にまでも入って、民衆を積極的・組織的に指導することをしなかった点に、仏教が滅びた遠因があると言われています。

最後に、仏教はまた、外部からの暴力、ことにイスラームの破壊行動に抵抗することができませんでした。イスラームは当時の支配階級、すなわち貴族と僧侶とを襲いました。その破戒は徹底的あり、ルンビニー園(シャカ生誕の地)の所在地さえも忘れられてしまいました。仏教教団の宗教としての中心は僧院に集中していましたから、ひとたび僧院が破壊されると、教団そのものが消滅してしまって、もう立ち上がることができませんでした。

こうした、種々の事情が重なり、そこにたまたまイスラーム教徒の強烈な圧迫が加わり、それが直接の契機となって、仏教はついにインドから姿を消してしまったと考えられています。

(中村元『古代インド』講談社学術文庫、2004年、363頁−371頁)

<世界史ノート>

*グプタ朝:320年頃〜550年頃。インド古典文化の黄金期を現出した、北インドの統一王朝。チャンドラグプタ1世に始まりチャンドラグプタ3世の時代に北インドを統一して全盛期となった。ヒンドゥー教が定着し、純インド芸術が発達した。

*バラモン教:バラモンが執行する祭式を中心とした宗教。ヴェーダを根本聖典とする。後に民間信仰と融合し、ヒンドゥー教へとかわっていった。

*ヒンドゥー教:バラモン教に土着信仰が吸収・融合されて成立した宗教。特定の開祖や経典を持たない。三大神のうちのシヴァ神とヴィシュヌ神が中心となっている。

*小乗仏教:大乗仏教側からの、上座部仏教に対する蔑称。上座部仏教は、戒律を重視し、出家して自らの解脱を目指し修行することを重視する。南伝仏教ともいわれる。

*大乗仏教:「利他行(自分より他者の救済を優先させる)」を特徴とする仏教。菩薩を信仰し、大衆の救済を重視する姿勢は、後ナーガールジュナによって理論化された。

(2021/06/05)

37アレクサンドロス大王のインド侵入

前330年にアカイオメネス朝を滅ぼしたアレクサンドロスは、さらに東方遠征を進め、ヒンドゥークシュ山脈の北のバクトリアとソグディアナを征服しました。その後に、彼は南に向かい、3万の部隊を率いてインドに入り、前326年2月にインダス川を渡ってタクシラに入城しました。タクシラ王は戦わずして軍門に降りました。続いてアレクサンドロスは、土着勢力を服従させたり滅ぼしたりしながら、パンジャーブの東端近くにまで進軍しました。

彼が東征を始めた頃のギリシア人の知識では、ペルシア領の東、つまりインダス川の東には征服に値する国は存在しないはずでした。しかし、アレクサンドロスは、パンジャーブ転戦中に、さらに東方にガンジス川という大河が流れていること、その流域には歩兵20万、騎兵2万、戦車2000、象3000を擁する大国があることを知りました。

パンジャーブの東端近くを流れるベアース川に達したアレクサンドロスは、川を渡って進軍する決意を全軍に伝えました。しかし、連戦に疲れ望郷の念を募らせたマケドニアの将兵の間に、雄叫びは上がりませんでした。アレクサンドロスは、武将たちを集め、「ここで引き返せば、これまでの努力は水の泡になる。世界征服を成し遂げて、武勇の誉を後世に伝えようではないか」と言葉巧みに誘いました。

アレクサンドロスのこの提案に当惑した武将たちは、沈黙を持ってこれに答えました。

やがてそのうちのひとりが「我々は気力も体力も疲れ果て、これ以上の進軍には耐えられない」と心情を吐露しました。武将の間に賛同のざわめきが起こり、彼れらの中には目に涙を浮かべるものも多かった。

アレクサンドロスは幕舎に三日間閉じこもり、将兵の奮起を促しました。しかし、彼らは沈黙を続けることで主君に反抗しました。結局、アレクサンドロスはそれ以上の進軍を断念せざるをえず、これを知った将兵は歓声をあげました。アレクサンドロスが、他人の意志に屈したのは、33年の生涯でこの時だけであったと言います。

土着勢力の抵抗に苦戦を強いられつつ、インダス河口にまで下ったアレクサンドロスは、そこで兵を二つに分け。一隊は海路、自身の率いる本隊は陸路をたどって西アジアに戻りました。

アレクサンドロスは、インダス川流域をいくつかの属領に分かち、そこに部下の将軍を太守として置き、また帰順を誓った土着の王に旧領の支配を委ねました。しかし、ギリシア人の将兵にはインドに留まる意志はなく、インド人の諸侯はギリシア人君主に対する忠誠心は欠けていました。前323年にアレクサンドロスがバビロンで急死し、将軍たちの間で後継争いが始まると、ギリシア人将兵は競うようにインドの地を去って行きました。

アレクサンドロスの侵入は、インド人にとっては一種の嵐のようなものであり、インド人は彼の名を忘却の彼方へ押しやりました。古代の文献は、この出来事について全く沈黙しています。

(山崎元一『世界の歴史3 古代インドの文明と社会』中央公論社、1997年、147―149頁)

(2021/6/16)

38宰相カウティリヤーインドのマキャヴェリ

インド最初の統一王朝であるマウリヤ朝*(前317頃〜前180年頃)は、チャンドラグプタ*が、マガダ国のナンダ朝*を倒して創始しました。その彼の天下統一を助けた人物が、カウティリヤでした。ナンダ朝の王に辱めを受けたカウティリヤは、復讐のため少年チャンドラグプタに王となるための教育を授け、彼が青年になったとき挙兵を促して、ついにその目的を果たしました。そして、カウティリヤは、チャンドラグプタの即位後も、宰相として権謀術数を駆使し、王権の強化と王国の発展に尽くしたと言われています。

このカウティリヤは、政治論書『実理論(アルタ・シャーストラ)』の著者としても知られています。この論書は、王にとっての実利、つまり領土を獲得しそれを維持するための、さまざまな方策を論じた作品です。そのなかでは、目的のためには手段を選ばないといった非人道的な謀略を用いることも推奨されているため、かれはヨーロッパの歴史家たちに「インドのマキャヴェリ」と呼ばれています。反逆的な大官を葬るための数々の方策のうちから、二例を紹介します。

秘密工作員は、反逆的な大官の兄弟で冷遇されている物を扇動して、王に面会させるべきである。王は、彼に逆臣の財産を享受させると約して、逆臣に戦わせるべきである。彼が武器や毒によって逆臣を殺した時、即座に“彼は兄弟殺しであると言って、彼を死刑に処すべきである。

反逆的な大官を、弱小の軍隊と刺客をつけて、戦場に派遣すべきある。夜中や日中に、戦闘が始まったら、刺客か、盗賊に扮したスパイが彼を殺して、“彼は戦闘中に殺された”と告げるべきである。

この『実理論』が、今日の形にまとめられたのは西暦後3世紀頃ですが、その骨組みはカウティリヤ本人の手になるものと考えられています。

カウティリヤと彼の政治思想は、インド最初の統一帝国の建設にあたり、中国最初の統一王朝、秦とそれを継いだ漢の初期に専制王権の理想を説いて行政面でも活躍した法家と同じ役割を果たしたと思われます。

(山崎元一『世界の歴史3 古代インドの文明と社会』中央公論社、1997年、151-153頁)

<世界史ノート>

*マウリヤ朝:前317頃〜前180年頃。インド初の統一国家を樹立したマガダ国の王朝。チャンドラグプタがナンダ朝を倒して創立し、アショーカ王の時代に南部を除くインドの統一に成功した。

*チャンドラグプタ:マウリヤ朝の建国者(在位前317〜前296頃)ナンダ朝を倒し、進入してきたセレウコス朝も破り、アフガニスタンを獲得した。

*ナンダ朝:前4世紀後半のマガダ国の王朝。ガンジス川流域をはじめて統一したが、約30年の統治ののちチャンドラグプタによって滅ぼされた。

(2021/06/19)

39アショーカ王の伝説

今日は、マウリヤ朝の三代目の王アショーカ王について、その伝説をお話ししたいと思います。

アショーカ王(在位前268年〜232年頃)の生涯については、南北の仏典が詳しい話を伝えています。

アショーカ王は、マウリヤ朝の2代目ビンドゥサーラ王の多数の王子の一人として生まれました。青年に達したとき、反乱鎮圧のため西北インドの都市タクシラに派遣され、その役目を十分に果たしました。その後、西北インドの中心都市ウッジャインに太守として駐在しましたが、父の重病の知らせを受けるとただちに都に帰り、長兄らと王位を争って勝ち、即位しました。この時九十九人の異母兄弟を殺したと言われています。

即位後にアショーカは暴虐の限りを尽くしたため、人々からチャンダ・アショーカ(暴虐阿育)と呼ばれ恐れられました。その悪逆ぶりはたいへんなもので、入り口は魅惑的であるが内部は地獄そのものといった建物を作らせ、獄吏を命じてそこに入った者すべてを殺させたといいます。

この王の仏教への改宗は、名もない比丘(修行僧)の説法を聞いて改心するという形で突然なされます。地上の地獄にうっかり入り、内部のありさまを見て諸行無常の真理を悟った一比丘が、王を教化したというわけです。これ以後、アショーカは、仏法を封じて正しい政治を行ったため、人びとからダルマ・アショーカ(法阿育)と敬愛されたといいます。

アショーカ自身の碑文から、かれは即位後八年頃仏教に改宗したことがわかっています。仏教徒の伝説作者は、凶暴な王と一介の比丘とを対比させることによって、改宗を印象的なものにし、また仏法の偉大さを強調しようと試みたと思われます。

改宗したアショーカは、全土を仏塔で飾ろうと思い立ち、ブッダの没後に建てられた八つの仏塔のうちの七等から仏舎利(ブッダの遺骨)を取り出して、新たに建立した八万四千の塔に分納しました。ついで、アショーカは高僧に案内されブッダの生涯に関係する聖跡を巡り、またブッダガヤーの菩提樹への信仰を深め、しばしばそこを訪れ特別の供養を行ったと言われています。

実際、アショーカは、ブッダ生誕の地ルンビニーを訪れて記念の石柱を立てています。またサンチーやタクシラなどに現存する仏塔遺跡は、考古学的に見てアショーカ王時代に建立された仏塔に起源をもつようです。八万四千という数は誇張でしょうが、アショーカの時代に各地に塔が建てられたことは確かなようです。

玄奘は『大唐西域記』で、インド亜大陸内に存在する130以上のアショーカ王建立の塔に言及しています。ただし、これらすべてが実際にアショーカの塔であったとは考えられません。アショーカの塔ということになれば、ブッダの真の遺骨を納めた塔を意味するため、それぞれの地でこの王を建立者とする伝説が作られたと思われます。

この八万四千塔建立の伝説は、東アジアの仏教徒の心を捉えたようで、中国の伝承によると洛陽の白馬寺の東塔など十数基の塔(阿育王塔)が、この時中国で建てられたといます。わが国にも、滋賀県の石塔寺(いしどうじ)の塔など八万四千塔の一つと伝えられる塔があります。

アショーカが仏教を大いに保護するのを見て、異教徒や不純な思想を抱く者たちが教団に入ってきたため、正しい修行が出来なくなりました。そこで、アショーカは、長老のモッガリブッダを援助して、異端的な比丘を追放しています。教団を浄化したモッガリブッダは、1000人の高僧を首都パータリプトラの僧院に集めて第三回の仏典結集(経典の編集事業)を開催し、そこで確認されたブッダの正説を広めるため、九つの辺境地に伝道師を派遣しました。

この時アショーカ王の王子ですでに出家していたマヒンダが、四人の比丘を伴ってスリランカに仏教を伝えたといいます(南伝仏教)。これ以後、スリランカでは王侯の保護のもとに仏教が栄えることになります。

アショーカが老齢にいたっても、仏教教団への気前よい布施を続けたため、国庫の枯渇を心配した大臣らは、皇太子と謀って王を幽閉し、布施をやめさせようとしました。アショーカは身の回りの品を次々に布施しまたが、それも尽きたため、食卓に供されたマンゴーの実の半分を最後の施物(せぶつ)として教団に贈り、その後で生涯を終えたと言われています。

(山崎元一『世界の歴史3 古代インドの文明と社会』中央公論社、1997年、153−157頁)

(2021/06/26)

40甲骨文字の発見

今日は、古代中国の甲骨文字(甲骨文)*の発見についてお話ししたいと思います。

甲骨文字は、甲(亀甲)・骨(獣骨)の刻字の総称です。この甲骨文字が漢字の原型となっています。

甲骨文字発見の事情については、次のような話が伝えられています。

1899年、北京で王懿栄(おういえい)という清朝の大官の家に寄食していた学者劉鶚りゅうがく(鉄雲)は、「竜骨」と称してオコリのための漢方薬だといって持ち込まれた動物の骨を取ってみて驚きました。そこに、古拙な文字がほりつけてあり、古代の文字に明るかった劉氏には、それがかって見たこともない、より古い時代のものだということが、一見して解ったからです。劉氏はこの募集と研究に打ちこみ、1903年には、はやくも『鉄雲蔵亀(てつうんぞうき)』という書物を刊行しました。世間に甲骨文の存在を知らせ、驚嘆させた記念の書物でした。

甲骨とは、最初にお話ししましたように、亀の甲(主に腹甲)または、牛の肩甲骨のことで、それらの裏面に一定の凹みを彫っておき、この部分を焼灼しょうしゃくすると、局部的に膨張するために表面にヒビ割れが生じます。当時の人々は、この動物の骨上の割れ方が絶対神である帝の意思の表れだと考え、それを問いただすため、頻繁に骨卜(こつぼく)を繰り返しました。今日の「卜」いう文字はそのヒビ割れの象形文字であるし、「ボク」という子音は、ヒビ割れが生じるときの音からきたものです。そして、占ったあと、卜兆(ぼくちょう)の周辺にその占いを行った日(時に月や年も)、おこなった人の名、どのような問いかけをしたのか、その結果はどうだったか、等を彫り込んだのです。

先ほどの『鉄雲臓亀』の中で、劉氏は早くも、甲骨文中に『史記』殷本紀中に出てくる王の名と同じものがいくつも指摘できるところから、これらが殷*代の所産であると断定するに至っています。

その後、羅振玉*、王国維*などの人々が精力的に研究をおこない、解読の進捗とともに、その史料的性格が解明され、これらが、殷*代後期に、王室の卜官によって、殷の国家的行事について占われた結果を刻したものであることがあきらかにされました。

これまで出土した有字の甲骨片は約10万、一片あたり10字としても100万字の一大文字史料群となります。この史料の出現によって、中国は殷代からが歴史時代と見なされるに至りました。

(松村道男・永田英正『《ビジュアル版》世界の歴史5 中国文明の成立』講談社、1985年、50-57頁)

<世界史ノート>

*甲骨文字:亀甲・獣骨に刻まれた文字。殷は祭祀や軍事行動を占いで決定していたが、それらの占いの記録で、漢字の原型となった。

*殷:前16世紀頃〜前11世紀頃。確認できる中国最古の王朝。湯王(とうおう)が夏の桀(けつ)を滅ぼして建国し、第30代紂王(ちゅうおう)のとき、周の武王に滅ぼされたとされる。黄河中流域の商という大邑を中心に成立した国家で、王による神権政治が行われた。

*羅振玉:1866-1940 中国の考証学者。溥儀の教育に当たり、満州国の参与などを歴任。甲骨文・敦煌文書などの多くの新資料の発見と収集・保存、整理研究に大きな功績を残した。

*王国維:1877〜1927 清末民初の史学者。辛亥革命後、京都に住み中国の古典、古代史の研究に専念、帰国後教職にあったが、清朝の前途に絶望し、入水自殺。その研究は広範で、敦煌発見の漢代の木簡、殷墟発見の甲骨文字の研究などが特筆される。

(2021/07/03)

41始皇帝―出生と人となり

今日は、中国古代の秦の始皇帝についてお話ししたいと思います。

始皇帝には、出生の秘密がありました。

時は戦国時代、秦の昭襄王(しょうじょうおう)の太子安国君の子が趙国に人質となっていました。名前を子楚(しそ)とよばれるこの人質(始皇帝の父)を見かけた大商人・呂不韋(りょふい)が「奇貨たくわうべし」(『史記』呂不韋伝)と投機心を起こしたのが切っ掛けでした。彼は、子楚が安国君の嫡子(ちゃくし)となるよう、財産をなげうって工作し、子楚はのちに即位して荘襄王(そうじょうおう)となります。また、呂不韋は、自分の子を宿していた美形の舞姫を子楚の望むままに与えます。

こうして生まれたのが始皇帝であると言います。つまり、始皇帝の実の父は呂不韋であるというわけです。その真偽は不明ですが、彼が庶子であることは事実のようです。

さて、37年に及ぶ始皇帝の治世のうち、最初の10年は父荘襄王以来宰相となっていた呂不韋(商人から宰相に出世:始皇帝の実の父の可能性)が実権を握っていました。始皇帝が実権を取り戻すのは、母の愛人嫪(ろう)あいの反乱が鎮圧され、これに連座して呂不韋が失脚した治世第10年(前237年)のことでした。これ以後、李斯(りし)を登用して、始皇帝の親政が始まりました。

続く15年間は、全国制服期にあたります。衛1国を残して統一が達成されたのは、治世26年(前221年)でした。この年、彼は皇帝につきました。時38歳でした。

始皇帝の人となりを、3人の同時代人がこう語っています。

「秦王(始皇帝)は、鼻が高く切れ長の目、ワシのごとき胸に山犬の声、慈愛少なく虎狼のごとき心の持ち主である。逆境にあっては謙虚であるが、志を得るやたちまち人をのんでします」(尉繚:うつりょう)、「天性剛戻(ごうれい:強情でひねくれている)で自信満々、天下を併合するや、我が意を得たりとばかり、古来おのれに及ぶものはないと確心」(侯生、りょせい)するような人物でした。

趙の国都・邯鄲(かんたん)での人質時代から治世10年までの呂不韋の専権期は、謙虚・忍従の時期でした。しかし、始皇帝の本領が発揮されたのは、征服戦争を境として、皇帝即位後のほぼ10年でした。趙国を征服するや、ただちに彼は自ら都邯鄲におもむき、母の家と仇敵関係にあった人々をすべて穴埋めにしたのは、その前兆であったといえるかもしれません。

(渡辺信一郎「商鞅と始皇帝」『週刊朝日百科 世界の歴史13』1989年、C-86-87)

(2021/7/10)

42 始皇帝暗殺未遂事件

始皇帝は、生涯に3度暗殺未遂事件に会っていますが、今日はその最初の暗殺未遂事件、荊軻(けいか)という人物のお話しをご紹介します。

時代は戦国時代、紀元前222年、強大な秦国が燕の国を目指す態勢を整えていました。

燕国の太子丹(たん)は、祖国を救うため窮余の一策として、荊軻(けいか)に秦の始皇帝(政)を刺殺するよう命じました。荊軻(けいか)は、「風蕭々(しょうしょう)として易水(えきすい)寒し、壮士ひとたび去ってまた還らず」と歌って、秦舞陽(しんぶよう)と共に、秦国の離反将軍樊於期(はんおき)の首級と燕国の地図を始皇帝に捧げるという触れ込みで秦の都咸陽を訪れ、謁見を求めました。

内宮殿の前で、秦舞陽(しんぶよう)は怖くなって震えだしたために衛兵に怪しまれ、荊軻(けいか)は一人で地図をもち、始皇帝の前に赴きました。彼は献上する地図をゆっくりと拡げましたが、最後に匕首(あいくち)を忍ばせていたのが露見しました。

荊軻(けいか)はすかさず地図を捨て、匕首を握って始皇帝に飛びかかり、その袖をつかまえましたが、始皇帝は玉座から飛び上がり、つかまえられた袖を引き破ると、宮殿の大きな柱を楯にしてぐるぐると逃げ回りました。逃げながら始皇帝は腰につけた剣(佩剣はいけん)を鞘から抜き出そうとしましたが、剣が長いため抜けずに三度も失敗しました。

まさに危機一髪のそのとき、誰かが「王様、剣を背負われよ」と叫びました。その叫びを聞いた始皇帝は鞘を背の方に押して、長い剣を背中にまわし、背中越しにやっと抜き出し、振り向きざまに荊軻(けいか)の左足を切り落としました。倒れた荊軻(けいか)は、最後の力を振り絞って匕首を投げましたが、これも当たらず、とうとう殺されてしまいました。

ところで、実際に始皇帝の時代の青銅の剣が、地下軍団といわれる兵馬俑(1号俑坑)から発見されています。その剣の長さは91.3cmありました。恐らく始皇帝の剣は出土した剣よりも長く、120cmに達したとも考えられています。それならば、背が高く手が長いといわれる始皇帝も、さすがに1メートル以上の剣を胸の前で、しかも走りながら鞘から抜き出すことはできず、「剣を背負われよ」という叫び声を聞いて、ようやく鞘を背中の方に回してどうにか剣を抜き、荊軻(けいか)を刺殺することができたという話も、あながち作り話ではないように思えます。

(岳南(がくなん)著/朱建栄監訳『秦・始皇帝陵の謎』講談社現代新書、1994年、47頁-51頁)

(2021/07/17)

43兵馬俑坑―地下に配備された壮大な軍陣

1974年、秦の始皇帝陵の東1.5キロで、陶製の実物大の兵士・兵馬と木製の戦車を地下に収めた兵馬俑坑(へいばようこう)が発見されました。東西230メートル、南北62メートルの長方形の1号坑、東西124メートル、南北62メートルの曲形(かぎがた)の2号坑、そして東西17.6メートル、南北21.4メートルのコの字形の3号坑からなる兵馬俑坑は、始皇帝陵の陪葬坑(副葬坑)としての性格を持つ一方、始皇帝の生前の軍隊の姿を如実(にょじつ)に表現したものでした。

東に向けて地下に並べられた総勢7000の兵士、500の兵馬、130両の戦車は、まさに東方六国(戦国の七雄)に向かい統一戦争に従軍した勇姿を彷彿とさせますが、現実はどのようなものであったでしょうか。

ちなみに、戦国時代は、小規模な戦車戦から大規模な歩兵・騎兵戦へと中国の軍事史上、画期的な変革が行われた時代でした。北方民族(胡族)の胡服(筒袖の上着とズボン)と騎射の習俗が中原(中国文化の現れた黄河中流域)に伝わり、戦国諸侯は機動性のある騎馬戦を取り入れ、さらに大量に農民を徴発して10万単位の歩兵部隊を編制しました。秦の兵馬俑坑は、こうした新しい戦法を反映するもので、戦車を囲むように歩兵と騎兵の主力部隊を巧みに配置しています。

布陣を見ますと、軍陣の右軍にあたる1号坑は、東方に向いた先鋒部隊・戦車歩兵混成部隊と、それを取り囲んで北・西・南の三方に向いた両翼・後衛部隊からなっています。

先頭に戦袍(せんぽう:戦闘に用いる衣)を着て弓や弩(いしゆみ:引き金付きの弓)をを手にした兵士が横に68人づつ3列204人並んでいます。これに続いて、甲冑(かっちゅう)を着けた兵士と戦袍の兵士とが戦車を囲んで、9つの地下通路に4人縦列で並んでいます。左軍の前方に位置する曲形(かぎがた)陣(2号坑)は弓弩兵士を先鋒とし、後方に戦車・歩兵・騎兵の混成部隊を配しています。そして、左軍の後方のコの字形陣(3号坑)は、駟車(ししゃ:四頭立ての馬車)1乗と護衛武士からなる倒幕部でした。

しかし、地下に配備された強力な軍陣も、現実の歴史の前には、なすすべもありませんでした。始皇帝が驪山(りざん)に葬られた翌年の前209年には、早くも陳勝・呉広や、劉邦・項羽らが挙兵し、東方勢力の反撃が始まりました。前206年、埋葬後わずか4年目にして項羽軍に陵墓は暴かれ、都咸陽の宮殿も灰燼と化してしまいます。兵馬俑は、一説では項羽によって焼かれたようですが、陵墓も都をも防衛することはできませんでした。兵馬俑は東方への威厳を象徴していたというよりも、東方勢力への畏怖を表現していたと理解する方が、史実に近いのではないかと言われています。

(鶴間和彦「コラム 兵馬俑坑」『週刊朝日百科 世界の歴史12』朝日新聞社、1989年、B-86)

(2021/07/24)

44なぜ項羽は劉邦に破れたのか?

秦末の農民反乱(陳勝・呉広の乱:「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」)を機に立ち上がった2人の指導者、項羽と劉邦(後の前漢の高祖)。両者の運命を分けたのは何であったか?

今日は、「項羽はなぜ劉邦に敗れたのか」というお話しをしたいと思います。

項羽はなぜ劉邦に敗れたのか。その解答としてまずは、それを2人の資質の相違に求めることが可能であり、また古来この論法が普通でした。例えば、司馬遷は「覇王の業を謂(い)い、力征を以て天下を経営せんとす」と項羽の“力ずく”の政治を述べ、諸葛孔明は、項羽の「不徳・不義」を非難します(『三国志』引「諸葛亮集」)。また、北宋の蘇洵(そじゅん)は、項羽は「百戦百勝の才」はあったが、「天下を取るの慮(りょ)」がなかったといいます(『嘉祐集』。また社会経済史の立場からすれば、農民出身の劉邦、旧貴族名門の出の項羽…といった階級分析が、評価の基準になることは当然であり、このような立場での諸説も多くあります。

しかし、ここでやや新たに論究できるのは、楚漢戦争(項羽・劉邦の争い)の背景としての「地域性」の問題があります。すなわち、いうまでもなく、当時の帝国を支えていたのは華北の黄土地帯、とりわけ黄河の中・下流域(いわゆる中原と呼ばれた地域)の農業生活でした。事実、多くの人口を要していたのはこの地域であり、これと比較すれば、南の楚(項羽はこの楚の名門)は過疎の地帯、経済的にも政治的にも後発地でした。項羽の反徒が最初から北に向かい、北に向かうことで勢力を得たのもこのためでした。また、漢中盆地から再び関中平野に入り、中原を経て、先んじて黄河流域の確保に腐心した劉邦。「関中を捨て、楚を懐かしみ」(『史記』項羽本紀の司馬遷の史評)、先進地域のややはずれに位置していた彭城(ほうじょう:徐州)にこだわり、ここから、いやできればさらに南方の地から、天下に号令したかったはずの一方の項羽。楚漢の勝負は、この面では当初からついていたのかもしれません。

(尾形勇「項羽と劉邦」『週間朝日百科 世界の歴史13』朝日新聞社、1989年、C-90〜91)

※最終的に、前202年、漢軍に追われた項羽は逃れて、垓下(がいか:安徽省)に立てこもりましたが、「四面楚歌」の状況でした。項羽は「虞や虞や汝を如何せん」と歌い、少数の部下と共に囲みを破り、烏江(うこう)までたどり着いたところで、項羽は自害します。長江を渡れば、彼が最初に挙兵した呉は間近でした。

(2021/07/03)

45冒頓単于(ぼくとつぜんう)のクーデター

今日は、北方民族「匈奴」*の英雄、冒頓単于*について、その即位にまつわるエピソードをお話ししたいと思います。

まず、「匈奴」については、司馬遷の『史記』*や班固の『漢書(かんじょ)』*に、「匈奴伝」として詳しい記載が残っています。今のモンゴル高原を本拠としつつ、東は満州、北はシベリア、西は中央アジアへと駆けめぐる、騎馬遊牧民族でした。彼らは農耕を知らず、都市を知らず、文字を知らず、乗馬と弓矢による狩猟と牧畜、そして戦争が仕事でした。

紀元前4世紀の頃から、「匈奴」はすでに北方から漢人をおどかす大勢力であり、両民族の対立は宿命的なものでありました。すでに戦国時代に、北辺を匈奴と接する国々、すなわち今の河北省では「燕」*、山西省では「趙」*、陝西省では、「秦」*が、それぞれ「匈奴」に対抗するために長城を築いていました(始皇帝*の「万里の長城」はそれをつなぎ合わせたものです)。

さて、その冒頓単于ですが、「単于(ぜんう)」とは、匈奴語で君主を意味し、中国の文献に現れる外国語として、最も早いものの一つと言われています。

彼、冒頓単于は、父の単于の太子でした。しかし、父の愛は、次第に若い妾の生んだ弟に移って行きました。自己の将来に不安を感じた若者(冒頓)は、部下に命令を下しました。

―おれがこのかぶら矢(鳴り矢:鳴りかぶら)で射るものを、おまえたちも射るのだ。命令に従わぬ者は、斬るぞ。

若者のかぶら矢は、まず獣を射ました。部下は同じ獣を一斉に射ました。

何日か経って、若者は急に振り返って、自分の愛馬を射ました。部下はためらいました。

部下の首は落ちました。

また何日かたちました。若者の鳴りかぶら(鏑矢)は、その愛妻を射ました。何人かの部下がためらい、何人かの部下の首が落ちました。

ついに父と共に狩猟に出る日が来ました。若者の矢の後から、何十本かの矢が父の頭に向かって飛びました。

かくして、冒頓単于は「単于」(君主)となりました。(司馬遷『史記』)

(吉川幸次郎著『漢の武帝』岩波新書、1949年、47頁―49頁)

※冒頓単于が支配を確立し、領土を拡げていた当時、中国では劉邦(前漢の高祖)が、始皇帝の死後の内戦を平定して、ほぼ帝国の統一を完成し終えた時でした。冒頓単于が長城を乗り越えて、今の太原市付近に迫ったとき、即位したばかりの高祖は自ら歩兵32万人を率いて太原に向かいました。しかし、結果は高祖にとって散々なものでした。彼は、平城(山西省大同市)郊外の白登山(はくとうさん)に、冒頓単于の精鋭騎兵部隊40万によって包囲され、這々の体で逃げ帰りました(前200年:白登山の戦い)。かって、項羽を包囲した劉邦高祖(前202年:垓下の戦い)が、今度は逆に匈奴に包囲されたというわけです。

<世界史ノート>

*匈奴:前3世紀末から数百年間、モンゴル高原に勢力を持って活動した騎馬遊牧民族。前2世紀初頭に月氏を西方に追い、東西交易の盛んな「オアシスの道」をおさえ、大遊牧国家を建設した。

*冒頓単于:?〜前174。匈奴の全盛期を築いた単于(君主)(在位前209〜前174)。東湖や月氏を破って、前3世紀末にモンゴル高原を統一し、前200年には漢の高祖(劉邦)を破った。

*『史記』:司馬遷による中国初の通史。全130巻で、中国最初の正史。黄帝より武帝までを、12本紀・10年表・8書・30世家・70列伝の形式による紀伝体で記した。

*『漢書』:班固が著した前漢一代の歴史書。12本紀・8年表・10志・70列伝の全120巻が紀伝体で記されている。

*燕:?〜前222年。戦国の七雄の一つ。中国東北地方南部を領有した。

*趙:前403〜前222年。戦国の七雄の一つ。晋を三分して成立した一国。河北省南部から山西省北部を領有した。

*秦:前8世紀頃〜前206年。戦国の七雄の一つ。陝西省・四川省を領有した。

*始皇帝(秦王政):前259〜前210年。中国をはじめて統一した秦の王。統一後、皇帝を称し、法家思想に基づく中央集権策を強行した。

(2021/08/07)

46古代中国の刑罰―死刑とその執行

今日は古代の中国の刑罰について、特に死刑についてお話ししたいと思います。

今日のわが国の刑罰は、死刑・自由刑・財産刑といった体系に大別され、自由刑には懲役・禁固・拘留、財産刑には罰金と科料があります。

実は2000年前の秦および漢の国家において、国家が制定した刑罰の体系も、やはり死刑・自由刑・財産刑の三種に大別でき、その根幹は死刑と自由刑でした。

漢代における死刑は、腰斬(ようざん)と棄市(きし)の二種がありました。

腰斬とは、胴体切断の刑であり、棄市は首切り・打ち首です。刑の軽重からいえば、腰斬の方が棄市より一等重い刑でした。腰を切る方が、首をはねるよりも受刑者に与える苦痛の度合いが大きいことから生ずる刑の等差とも言えますが、二種類の死刑が用意されているのには、もう一つ意味がありました。

それは、腰斬刑が適用される場合には、受刑者の家族も同時に処罰されるという制度の存在で、そこでの家族の処刑は、腰斬よりも一等低い棄市と決められていました。

犯罪を犯した者の家族も一緒に処刑されることを「縁坐(えんざ)」と呼んでいます。腰斬と棄市の違いは、要するに刑の執行方法、受刑者に与える苦痛の程度の違いのほか、この縁坐制が適用されるか否かに大きな差が設けられていました。

では、どういう罪を犯したら、腰斬刑に処せられたのでしょうか。

漢代の法律(漢律)によれば、「大逆不道罪」を犯した場合が、腰斬刑という死刑でした。具体的には、皇帝・国家に対する反逆行為、皇帝を欺く、皇帝や国政を誹謗する、国家転覆をはかるなどの行為が、大逆不道罪と総称されていました。